|

Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm

in der Flednitz (Hans Losert): 2. Teil

In den

vergangenen Jahren fanden in der Flednitz, der slawischen

bzw. naabwendischen Siedlungskammer, deren natürliches Zentrum der Rauhe

Kulm bildet, eine Reihe archäologischer Untersuchungen statt, die unsere

Kenntnisse von der früh- und hochmittelalterlichen Siedlungsgeschichte

im Einzugsbereich der Haidenaab beträchtlich erweiterten.

[Frühmittelalterliche Friedhöfe]

Schon

seit den 1880er Jahren wurden auf einem Höhenrücken in der Flur

Marteranger bei Eichelberg 14 km südöstlich vom Rauhen Kulm immer wieder

Gräber beobachtet. (35) Eine genauere

Dokumentation dieser Nekropole des 8./9. Jahrhunderts zwischen den

Altstraßen von Eichelberg nach Altendorf und Pressath wäre sehr

wünschenswert, zumal von hier ein Grab mit Sporen (Abb. 18; 1-2), also

der Hinweis auf einen Berittenen sowie die Beigabe in Form eines

Tongefäßes mit Wellenbanddekor (Abb. 18; 3) - letzteres Beleg für

verhältnismäßig frühe Zeitstellung - vorliegen.

2003

und 2004 wurden in der seit 1921 bekannten Nekropole auf dem Bühl

bei Mockersdorf am Fuße des Rauhen Kulms noch einmal 40

frühmittelalterliche Bestattungen dokumentiert. (36)

Der Ortsname ist wohl deutsch, als eindeutiger Beleg für eine

karolingerzeitliche fränkische oder bayerische Siedlung mit Friedhof ist

dies jedoch entgegen der Ansicht von Adolf Gütter (37)

nicht geeignet, zumal theoretisch für den Platz ursprünglich auch ein

slawischer Name vorgelegen haben kann und von den frühmittelalterlichen

Strukturen der Flednitz außer der zentralen Burg und der Siedlung auf

dem Netzaberg bislang nur Gräberfelder bekannt sind. Von den Altfunden

sind vor allem ein Beschlag in Form eines frontal gesehenen Tierkopfes

sowie zwei Äxte mit einer großmährischen Analogie etwa in Grab 375 von

Bfeclav-Pohansko zu erwähnen. (38) Die neu

geborgenen Gräber enthielten für Region und Zeit typische Funde, wie

silberne Kopfschmuckringe, Glasperlen, bronzene Nadeln und Fingerringe

sowie Messer. Den Frauen in Grab 12 und 14 wurde am Fußende jeweils ein

Huhn mitgegeben. Der junge Knabe in Grab 18 trug eine Gürteltasche mit

Feuerstahl, Feuerstein, Schleifstein, Messer und zwei geflügelten

Pfeilspitzen (Abb. 19).

[Angst vor Wiedergängern?]

Außergewöhnlich sind zahlreiche Bestattungen, bei denen nach der

Beisetzung Veränderungen vorgenommen wurden, die wohl im weitesten Sinne

mit symbolischer Bannung des Toten bzw. Angst vor Wiedergängern bzw.

Untoten zu tun haben. So wurde bei fast allen Skeletten der Schädel

sekundär verlagert. In Grab 6 wurde er auf dem entnommenen Unterarm

aufgespießt, in Grab 4 unter einem fast die ganze Grubenbreite

einnehmenden Sandstein zerdrückt. Da die übrigen Knochen dabei nicht

bewegt wurden, geschah dies, als kein Sehnenverband mehr bestand, die

Verwesung des Leichnams also weitgehend abgeschlossen war. Besonders

eindrucksvoll ist Grab 22, wo der Körper der Toten nach Verlagerung des

Kopfes mit zahlreichen großen Sandsteinbrocken bedeckt wurde (Abb. 20).

Wenigstens zwei Personen wurden auf dem Bauch liegend beerdigt.

Vergleichbare Praktiken sind für die benachbarte Nekropole von

Eichelberg, aber auch für das Gräberfeld von Matzhausen im

Truppenübungsplatz Schmidmühlen überliefert. (39)

Inwieweit diese bei den Westslawen nicht seltenen Erscheinungen (40) Zeugnisse von Heidentum oder Synkretismus sind, ist

kaum zu beurteilen.

[Die Nekropole

von Wirbenz]

Nur

knapp 6 km nordöstlich vom Rauhen Kulm, aber schon im oberfränkischen

Landkreis Bayreuth liegt die 1995 entdeckte und offenbar vom 8. bis 10.

Jahrhundert genutzte Nekropole von Wirbenz (Abb. 21-22). (41)

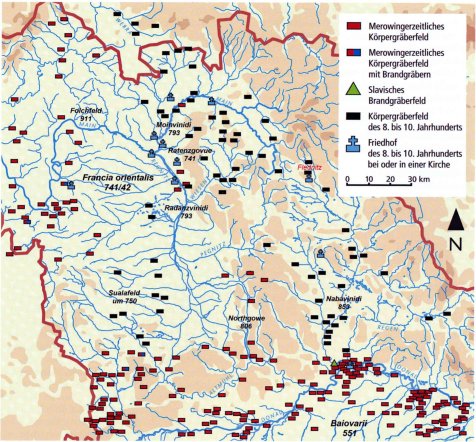

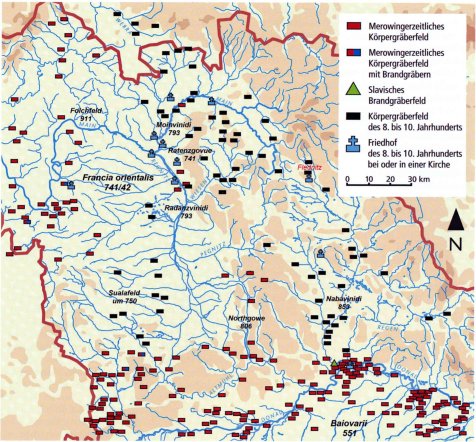

Falls das Gräberfeld im Norden der Flednitz (Abb. 16), tatsächlich zu

einem Vorgänger von Wirbenz mit slawischem Ortsnamen (42)

gehört, würde dies wegen der mit mehr als 500 m auffällig großen

Entfernung zwischen Dorf und Bestattungsplatz für strukturelle

Veränderungen der Siedlungslandschaft sprechen. Die Untersuchung in der

Flur Kalkäcker 1996 und 1997 erbrachte 30 Gräber, die Claudia Haberstroh

vom Ende des 8. bis in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts datiert und

einer Mischbevölkerung von Slawen und Deutschen zuschreibt. (43)

Grab 30 (Abb. 22) gehöre jedoch nach einem Hiatus

frühestens an den Beginn des 11. Jahrhunderts. Die ungewöhnlich späte

Einordnung des unter anderem mit einer Bartaxt ausgestatteten Mannes

beruht auf einer der für die fünf Bestattungen 9 (Frau, 785-895), 10

(junge Frau, 685-805, Abb. 19), 16 (Frau, 934-1032, Abb. 19), 17 (Frau,

685-775, Abb. 19) und 30 (998-1122) vorliegenden Radiokarbonanalysen.

(44)

[Der Friedhof

vom Barbaraberg]

Die

jüngste bekannte Nekropole der Flednitz, die noch in die Zeit vor

einer festen Pfarreiorganisation gehört, wurde schon 1972 entdeckt und

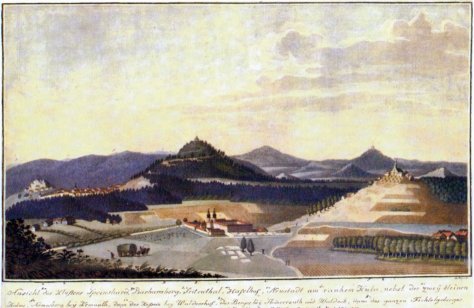

liegt auf dem Barbaraberg beim Kloster Speinshart 4 km südlich vom

Rauhen Kulm (Abb. 2S-24). (45) Daß der Gipfel des

Rauhen Kulms von diesem Bestattungplatz aus gesehen ganz genau die

Himmelsrichtung Nord angibt, ist sicher kein Zufall. Bei den 1992 bis

1995 von Anja Heidenreich durchgeführten Ausgrabungen wurden 161 Gräber

mit 297 Individuen dokumentiert. Echte Beigaben kamen dort nicht mehr in

die Gräber, erhaltene Trachtbestandteile sind fast allein Schläfenringe

mit guten Analogien in Böhmen, Thüringen und Westungarn. (46)

Bemerkenswert ist, dass Olav Röhrer-Ertl bei der anthropologischen

Untersuchung der Skelette deutliche Bezüge zum pannonischen Raum

feststellte und die auf dem Barbaraberg Bestatteten einer sozial

gehobenen Schicht zuschrieb. (47) Am Nordrand der

Nekropole wurde dann wohl um 1000 eine Steinkirche errichtet. Der Saal

mit Rechteckchor und westlicher Erweiterung (Abb. 23) war wohl auch

Eigenkirche regionalen slawischen Adels, obwohl von der zugehörigen

Siedlung, der sagenhaften Mirga, bislang keine Spuren angetroffen

wurden. Der in Schriftquellen des hohen Mittelalters nicht überlieferte

Bau - die einzige bekannte von den sicher ursprünglich in größerer

Anzahl vorhandenen Missionskirchen der mittleren und nördlichen

Oberpfalz - übernahm in der Flednitz vor Einsetzen einer

flächendeckenden Kirchenorganisation durch Pfarreien letzteren ähnelnde

Funktionen.

2006

wurden Reste vorgeschichtlicher und mittelalterlicher Strukturen auf dem

Netzaberg bei Eschenbach nachgewiesen. (48) Es handelt sich bislang um

die einzige archäologisch untersuchte Siedlung der Flednitz, die

bis in das frühe Mittelalter zurückreicht. Die wenigen Keramikscherben

der Zeit vor 1000 haben direkte Analogien unter den Funden vom Rauhen

Kulm.

[Kontakte zwischen Bajuwaren und Slawen]

Der

archäologische Forschungsstand zu Slawen, Bajuwaren und Ostfranken in

der nördlichen Oberpfalz um Kemnath hat sich durch Grabungen der letzten

Jahre deutlich verbessert, (49) dennoch bleiben viele Fragen offen,

besonders dann, wenn eindeutige Antworten erwartet werden. Die Oberpfalz

nördlich der Donau war ebenso wie die Gebiete an Main und Regnitz

vielschichtigen Prozessen ausgesetzt, an denen Bajuwaren, Franken,

Thüringer, Slawen und als wichtiger Traditionsträger die namenlose

autochthone Bevölkerung beteiligt waren. Das frühslawische

Brandgräberfeld von Mockersdorf 2003 Grab 18

Regensburg-Großprüfening

(50) zeigt, dass es seit dem letzten Drittel des

6. Jahrhunderts zu engeren Kontakten zwischen Bajuwaren und Slawen kam,

die schließlich mit Duldung des agilofingischen Herzogs und wohl auch

der merowingischen Könige die Ausbreitung slawischer Kultur über das

Naabtal nach Norden ermöglichte. Erkennbar ist dann anhand

archäologischer Funde und Siedlungsnamen ein verhältnismäßig

geschlossenes naabwendisches Siedlungsgebiet mit der Flednitz im

Norden (Abb. 25), das nach Böhmen durch den Oberpfälzer und Bayerischen

Wald und nach Westen durch die Oberpfälzer Alb begrenzt wird.

Kennzeichnend für diese Region sind bedeutende Verkehrspforten

gleichermaßen zu den germanischen wie slawischen Nachbarn. Im Norden und

Nordwesten bestand über die Weidener Bucht bzw. Flednitz und über

die Wiesent eine Verbindung zum main- bzw. regnitzwendischen Bereich; im

Osten führten bedeutende Wege nach Böhmen.

Die

seit um 700 faßbare Übernahme von Körperbestattungen durch die

Naabwenden ist Folge der von West nach Ost getragenen kulturellen

Umformungsprozesse, die mit der Ausbreitung und Verfestigung politischer

und kirchlicher Strukturen an der Peripherie des Frankenreiches

einherging. Die dynamischen Transformations- und kulturellen

Ausgleichsprozesse erfaßten wenig später auch die slawischen Nachbarn im

Osten und Südosten. Anders als dort kam es im Bearbeitungsgebiet jedoch

allmählich zur Assimilation der slawischen Bevölkerung, die im Verlaufe

des hohen und späten [?] Mittelalters zum Verlust der eigenen Sprache

führte. Aus Naabwenden wurden die einen bayerischen Dialekt sprechenden

Oberpfälzer. Eine wichtige noch zu klärende Frage bezüglich der

zeitlichen Abfolge und herrschaftlichen Zuordnung des Landesausbaus

betrifft das Verhältnis der Flednitz zur regio Egere. Die

Erforschung der vielschichtigen historischen Prozesse in einer Grenz-

und Kontaktzone zwischen germanischer und slawischer Siedlung bzw.

Kultur bleibt spannend.

(34) Die

archäologischen Untersuchungen am Rauhen Kulm wären ohne die großzügige

Unterstützung durch viele historisch interessierte Personen und

zahlreiche örtliche und überregionale Institutionen nicht möglich

gewesen. Allen Helfern und Gönnern gilt an dieser Stelle unser

herzlicher Dank. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die

Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis,

die im Rahmen ihres von der Europäischen Union geförderten

grenzübergreifenden Projektes „Siedlung - Sprache - Straße.

Siedlungsgeschichte in der Euergio Egrensis" die Grabung am Rauhen Kulm

überhaupt erst möglich gemacht hat.

(35) Pöllath 2002: 123-124, Taf. 20; 1-4, Taf. 117; 2, Stroh 1954: 25,

Taf. 17; E, Taf. 21; C

(36) Losert 2006: 54-55, Losert & Szameit 2004.

(37) Gütter 1997: 137.

(38) Stroh 1954: Taf. 15; B10, 24-25, Kalousek 1971: 203, Abb. 375; 3.

(39) Stroh 1954: 25, 29-33, Taf. 19; A.

(40) Brather 2001: 264, Röhrer-Ertl 1999: 54-58, Siupecki 2000.

(41) Haberstroh, C. 2004, 2007, Krebs 1998.

(42) Eichler, Greule, Janka & Schuh 2006: 236-239, 251, 257, 263, 265.

(43) Haberstroh, C. 2004: 89-93.

(44) Haberstroh, J. 2004.

(45) Heidenreich 1997, 1998, Röhrer-Ertl 1998, Röhrer-Ertl

1999:25-97.

(46) Heidenreich 1998: 41-53, 77-78.

(47) Röhrer-Ertl 1998: 158-167, Röhrer-Ertl 1999: 71-80.

(48) Raßhofer 2007: Abb. 8; 2-6, Eiser & Losert 2007, die Endpublikation

durch Eiser & Losert ist im Druck.

(49) Vergleiche Losert 2003c und besonders Tovornik 1988: 126-127.

(50) Eichinger & Losert 2004.

Literatur

- Abels, Björn-Uwe und Losert, Hans 1986: Eine frühmittelalterliche

Befestigungsanlage in Laineck, Stadt Bayreuth. Bayerische

Vorgeschichtsblätter. Jahrgang 51: 285-308. München.

- Brather, Sebastian 2001: Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung,

Wirtschaft und Gesellschaft im früh- und hochmittelalterlichen

Ostmitteleuropa. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen

Altertumskunde. Band 30. Berlin, New York.

- Dollacker, Anton 1938: Altstraßen der mittleren Oberpfalz.

Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg. 88.

Band: 167-186. Regensburg.

- Eichinger, Wolfgang und Losert, Hans 2004: Ein merowingerzeitliches

Brandgräberfeld östlich-donauländischer Prägung bei Großprüfening, Stadt

Regensburg, Oberpfalz. Das archäologische Jahr in Bayern 2003: 98-101.

Stuttgart.

- Eichler, Ernst; Greule, Albrecht; Janka, Wolfgang und Schuh, Robert

2006: Beiträge zur slavisch-deutschen Sprachkontaktforschung. Band 2.

Siedlungsnamen im oberfränkischen Stadt- und Landkreis Bayreuth. Slavica.

Monographien, Hand-, Lehr und Wörterbücher. Band 4. Heidelberg.

- Eiser, Anja und Losert, Hans 2007: Ländliche Siedlungen der

Vorgeschichte und des frühen bis hohen Mittelalters auf dem Netzaberg.

Gemeinde Eschenbach, Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, Oberpfalz. Das

archäologische Jahr in Bayern 2006: 134-136. Stuttgart.

- Emmerich, Werner 1955: Das Haupt Wegenetz des 11. Jahrhunderts in den

oberen Mainlanden und seine Grundlagen in karolingischer Zeit. Jahrbuch

für fränkische Landesforschung 15: 255-283. Kallmünz-Opf.

- Ettel, Peter 2001: Karlburg - Roßtal - Oberammerthal. Studien zum

frühmittelalterlichen Burgenbau in Nordbayern. Grabungen des Bayerischen

Landesamtes für Denkmalpflege K. Schwarz, R. Koch, L. Wamser.

Veröffentlichung der Kommission zur vergleichenden Archäologie römischer

Alpen- und Donauländer der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie. Materialien und

Forschungen. Band 5. Rhaden/Westf.

- Fähnrich, Harald 1994: Der Rauhe Kulm - Berg der Riesen und Schätze.

Aus dem Schönwerth-Nachlaß (um 1865). Heimat Eschenbach 1994: 24-28.

Eschenbach.

- Gerlach, Thomas 2008: Die Stadt auf dem Berge. Archäologie in

Deutschland 1/2008: 68-69. Stuttgart.

- Gerlach, Thomas und Simon, Klaus 1989: Zur archäologischen Topographie

des Löbauer Schafberges. Ausgrabungen und Funde. Band 34: 22-26. Berlin.

- Gradl, Heinrich (Hrsg.) 1886: Monumenta Egrana. Denkmäler des

Egerlandes als Quellen für dessen Geschichte. I. Band (805-1322). Eger.

- Gütter, Adolf 1997: „Neustadt am Kulm", „Mockersdorf" und „Filchendorf".

Archiv für Geschichte von Oberfranken. 77. Band: 133-139. Bayreuth.

- Guttenberg, Erich Freiherr von 1927: Die Territorienbildung am

Obermain. Neunundsiebzigster Bericht des Historischen Vereins für die

Pflege der Geschichte des ehemaligen Fürstbistums Bamberg zu Bamberg

1925-26:1-XVII, 1-539. Bamberg.

- Haberstroh, Claudia 2004: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von

Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. Kataloge der Archäologischen

Staatssammlung München. Nummer 30. München.

- Haberstroh, Claudia 2007: Das frühmittelalterliche Gräberfeld bei

Wirbenz. In: Gemeinde Speichersdorf (Hrsg.): 41-46.

- Haberstroh, Jochen 2004: Radiokarbonanalysen am Skelettmaterial

frühmittelalterlicher Grabfunde Oberfrankens. Zur Chronologie des 7. bis

11. Jahrhunderts in Nordostbayern. In: Haberstroh, Claudia: 29-39.

- Häusler, Ines 2004: Der Beitrag des slavischen Siedlungsträgers zur

Raumerschließung in der Oberpfalz - eine historisch-geographische

Analyse. Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie und Raumplanung.

Band 9/2004:1-175. Kallmünz.

- Heidenreich, Anja 1997: Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem

Barbaraberg. Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab. Das

archäologische Jahr in Bayern 1996:152-155. Stuttgart.

- Heidenreich, Anja 1998: Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem

Barbaraberg im Landkreis Neustadt/Waldnaab. Mit einem anthropologischen

Anhang von Olav Röhrer-Ertl. Otnant-Gesellschaft für Geschichte und

Kultur in der Euregio Egrensis. Archäologische Zeugnisse zur

Siedlungsgeschichte. Band 1. Bamberg, Pressath.

- Hejna, Antonin 1967: Archeologicky Vyzkum a pocätky Sidlistniho vy

voje Chebu a Chebska (Eger, seine archäologische Durchforschung und die

Anfänge der Siedlungsentwicklung der Stadt, deutsche Zusammenfassung).

Pamätky Archeologicke. Band LVIII: 169-271. Prag.

- Hejna, Antonin 1968: Zur Problematik der slawischen Besiedlung von

Cheb (Eger) und des Egerlandes. Arbeits- und Forschungsberichte zur

sächsischen Bodendenkmalpflege. Band 18: 363-388.

Berlin.

- Hejna, Antonin 1971: Archeologicky Vyzkum a pocätky Sidlistniho vyvoje

Chebu a Chebska II. Die archäologische Forschung und ihre

Bedeutung für die Frage der Siedlungsentwicklung in Eger und dem

Egerlande im frühen und hohen Mittelalter II. Pamätky Archeologicke.

Band LXII: 488-555. Prag.

- Herrmann, Erwin 1965: Slawisch-germanische Beziehungen im

südostdeutschen

Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm. Ein Quellenbuch mit

Erläuterungen. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. Band 17.

München.

- Jakob, Hans 1982: Zur Gentilaristokratie der Main- und Regnitzwenden.

Archiv für Geschichte von Oberfranken. 62. Band: 13-20. Bayreuth.

- Kalousek, Frantisek 1971: Bfeclav Pohansko. Velkomoravske pohfebiste u

kostela I (Großmährisches Gräberfeld bei der Kirche). Archeologicke

prameny z pohfebiste (Archäologische Quellen vom Gräberfeld). Opera Universitatis Purkynianae Brunensis Facultas

Philosophica 169. Brno.

- Koch, Ursula 1984: Der Runde Berg bei Urach V. Die Metallfunde der

frühgeschichtlichen Perioden aus den Plangrabungen 1967-1981.

Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Kommission für Alamannische

Altertumskunde. Schriften Band 10. Heidelberg.

- Krebs, Claudia 1998: Ein karolingischer Friedhof bei Wirbenz. Gemeinde

Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Oberfranken. Das archäologische Jahr

in Bayern 1997: 146-149. Stuttgart.

- Kunstmann, Helmut 1965: Die Burgen der östlichen Fränkischen Schweiz.

Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte Reihe IX.

Darstellungen aus der Fränkischen Geschichte. Band 20. Würzburg.

- Lickleder, Hermann 1995: Die Urkundenregesten des

Prämonstratenserklosters Speinshart 1163-1557. Speinshartensia. Beiträge

zur Geschichte des Prämonstratenserklosters Speinshart. Herausgegeben

von der Prämonstratenserabtei Speinshart. Band 1. Pressath.

- Losert, Hans 2003: Bajuwaren und Slawen im frühen Mittelalter in der

mittleren und nördlichen Oberpfalz. In: Stadt Sulzbach-Rosenberg

(Hrsg.): Sulzbach und das Land zwischen Naab und Vils im frühen

Mittelalter. Tagung vom 13. - 14. Juni 2002 in Sulzbach-Rosenberg. Band

19 der Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs

Sulzbach-Rosenberg: 155-162. Sulzbach.

- Losert, Hans 2006: Eine frühmittelalterliche Wüstung unbekannten

Namens bei Dietstätt. Gemeinde Schwarzach b. Nabburg, Oberpfalz. Das

frühmittelalterliche Gräberfeld von Mockersdorf. Stadt Neustadt a. Kulm,

Oberpfalz. Untersuchungen im Bereich des Ringwalls am Rauhen Kulm. Stadt

Neustadt a. Kulm, Oberpfalz. In: Ericsson, Ingolf und Kenzler, Hauke

(Hrsg.): Rückspiegel. Archäologie des Alltags in Mittelalter und früher

Neuzeit. Begleitheft zur Ausstellung des Lehrstuhls für Archäologie des

Mittelalters und der Neuzeit an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Historisches Museum Bamberg 29. 4 - 5.11. 2006: 43-44, 54-55, 60-61.

Bamberg.

- Losert, Hans 2007: Neue Forschungen am Rauhen Kulm. Teil 2:

Archäologische Untersuchungen zur Kenntnis von Besiedlung und

Befestigung im frühen Mittelalter. In: Chyträcek, Miloslav, Michälek,

Jan, Rind, Michael M. und Schmotz, Karl (Hrsg.): Archäologische

Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen. Archeologickä

pracovni skupina vychodni Bavorsko/zäpadni a jifini Cechy. 16. Treffen

21. bis 24. Juni 2006 in Plzen-Kf imice: 119-126. Rahden/Westf.

- Losert, Hans und Szameit, Erik 2004: Archäologische Untersuchungen im

wieder entdeckten frühmittelalterlichen Gräberfeld von Mockersdorf.

Stadt Neustadt am Kulm, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Oberpfalz.

Das archäologische Jahr in Bayern 2003: 101-103. Stuttgart.

- Losert, Hans und Szameit, Erik 2005a: Der Rauhe Kulm in der nördlichen

Oberpfalz, Ausgrabungen am Naturdenkmal. Ausgrabungen in Deutschland.

Heft 2: 38. Stuttgart.

- Losert, Hans und Szameit, Erik 2005b: Ausgrabungen im Bereich der vor-

und frühgeschichtlichen Umwehrung am Rauhen Kulm. Stadt Neustadt am Kulm,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Oberpfalz. Das archäologische Jahr in

Bayern 2004:126-128. Stuttgart.

- Manske, Dietrich Jürgen 2003: Jüngere Forschungen zur frühen

Besiedlung der Oberpfalz - Eine Zusammenschau archäologischer,

historischer sprachgeschichtlicher und kulturgeographischer

Forschungsergebnisse. Der Erdstall. Beiträge zur Erforschung künstlicher

Höhlen. Nr. 29: 5-19. Roding.

- Monumenta Boica 1823. Band XXV. München.

- Neischl, Adalbert 1912: Die vor- und frühgeschichtlichen Befestigungen

am Rauhen Kulm bei Neustadt a. Kulm (Oberpfalz). Nürnberg.

- Neubauer, Michael 2001: Die Göppmannsbühl-Karte von 1531. Die Euregio

Egrensis im Bild alter Landkarten. Serie 1: Älteste Blätter/Nr. 1.

Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis.

Selb.

- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 1995: Neue Aspekte zur

Siedlungsgeschichte des Landes um den Rauhen Kulm. Das Flednitzgebiet

und ein königlicher Villikationskomplex um Hausen? In: Fühl, Karl

(Hrsg.): 625 Jahre Neustadt am Kulm. Jubiläumsschrift der Stadt Neustadt

am Kulm und zum Bergfestspiel „Die Hochzeit am Rauhen Kulm": 66-83.

Neustadt am Kulm.

- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 1998: Aspekte der

Siedlungsgeschichte, oder: Die permanente Ethnogenese, in: Heimat

Landkreis Tirschenreuth 10: 46-57.

- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 2001: Erwähnungen von Slawen in

historischen Quellen. Landkreis Tirschenreuth im Kontext der Diskussion

der Siedlungsgrenze. Heimat Landkreis Tirschenreuth 13: 205-212.

- Neubauer, Michael und Thieser, Bernd 2007: Beitrag zur Geschichte der

alten Gemeinde Haidenaab. In: Haidenaab und Göppmannsbühl. Beiträge zur

Ortsgeschichte, Speichersdorf (Hrsg.): 47-118

- Nitz, Hans-Jürgen 1991: Mittelalterliche Raumerschließung und

Plansiedlung in der westlichen regio Egere als Teil des historischen

Nordwaldes. Oberpfälzer Heimat. 35. Band: 7-55. Weiden.

- Quast, Dieter, mit einem Beitrag von Mären Siegmann 2000: Amulett? -

Heilmittel? -Schmuck? Unauffällige Funde aus Oberflacht. Archäologisches

Korrespondenzblatt. Jahrgang 30: 279-294. Mainz.

- Pöllath, Ralph 2002: Karolingerzeitliche Gräberfelder in

Nordostbayern. Eine archäologisch-historische Interpretation mit der

Vorlage der Ausgrabungen von K. Schwarz in Weismain und Thurnau-Alladorf

(4 Bände). München, Scheßlitz.

- Raßhofer, Gabriele 2007: Neue Forschungen am „Rauhen Kulm". Teil 1:

Die vorgeschichtlichen Funde am Rauhen Kulm: Neue Erkenntnisse zur

prähistorischen Besiedlung im Norden der Oberpfalz. Chyträcek, Miloslav,

Michälek, Jan, Rind, Michael M. und Schmotz, Karl (Hrsg.):

Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen.

Archeologickä pracovni skupina vychodni Bavor-sko/zäpadni a jinni Cechy.

16. Treffen 21. bis 24. Juni 2006 in Plzen-Kfimice: 107-118. Rahden/Westf.

- Reindel, Kurt 1981: B Grundlegung. Das Zeitalter der Agilolfinger (bis

788). C Bayern vom Zeitalter der Karolinger bis zum Ende der

Weifenherrschaft (788-1180). In: Spindler, Max (Hrsg.): Handbuch der

bayerischen Geschichte. Band I. Das Alte Bayern. Das Stammesherzogtum

bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts: 101-349. München (2. Auflage).

- Röhrer-Ertl, Olav 1998: Die Skelett-Reste des slawischen

Reihengräberfeldes vom Barbaraberg bei Speinshart, Landkreis Neustadt

a.d. Waldnaab, Oberpfalz. Eine Fallstudie zu Bevölkerungsbiologie und

Bevölkerungsgeschichte. In: Heidenreich: 155-180.

- Röhrer-Ertl, Olav 1999: Slawen - Deutsche. Beiträge zum ethnischen

Wandel aus anthropologischer Sicht. Otnant-Gesellschaft für Geschichte

und Kultur in der Euregio Egrensis. Quellen und Erörterungen 2.

Pressath.

- Schneider, Erich und Schneidmüller, Bernd 2004: Vor 1000 Jahren - Die

Schweinfurter Fehde und die Landschaft am Obermain 1003. Referate des

wissenschaftlichen Kolloquiums am 4. und 5. Juli 2003 in der Bibliothek

Otto Schäfer in Schweinfurt. Schweinfurter Museumsschriften Band

118/2004. Schweinfurt.

- Schuster, Adolf Wolf gang 1990: Geschichte der Gemeinde Flossenbürg.

Band I. Flossenbürg, Weiden.

- Schwarz, Ernst 1960: Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Erlanger

Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft. Band IV. Nürnberg.

- Slupecki, Leszek Pawel 2000: Heidnische Religion westlicher Slawen.

In: Wieczorek, Alfried und Hinz, Hans-Martin (Hrsg.): Europas Mitte um

1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur

Ausstellung: Band 1: 239-251. Stuttgart.

- Stloukal, Milan, Szilvässy, Johann und Sebesta, Pavel 1988: Die

slawische Gräberstätte auf der Kaiserburg in Cheb (Eger). Pamätky

Archeologicke. Band LXXIX: 390-423. Prag.

- Stroh, Armin 1975: Die vor- und frühgeschichtlichen Geländedenkmäler

der Oberpfalz. Materialhefte zur Bayerischen Vorgeschichte. Reihe B.

Heft 3. Kallmünz/Opf.

- Tovornik, Vlasta 1988: Die Slawen. In: Dannheimer, Hermann und Dopsch,

Heinz (Hrsg.) 1988: Die Bajuwaren. Von Severin bis Tassilo 488-788.

Gemeinsame Landesausstellung des Freistaates Bayern und des Landes

Salzburg: 118-128. Rosenheim/ Bayern, Mattsee/Salzburg. Korneuburg.

- Wagner, Illuminatus (Bearb.) 1952 (2. Auflage): Geschichte der

Landgrafen von Leuchtenberg. I. Teil. Älteste Geschichte ca. 1100-ca.

1300. Kallmünz."

[Hans Losert in: Neubauer, Michael und Thieser, Bernd:

Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm in der Flednitz: 65-87. In:

Kemnath 1000 Jahre ... und mehr (Heimatbuch zum 1000-jährigen Bestehen)

2007 - Zwischenüberschriften vom Bearbeiter]

|

|

[Zurück zum

1. Teil 2006/2007]

[Zurück

zur Übersicht]

=> Weiter

zum Missionskreuz

=> Weiter

zur Sonderausstellung

"Archäologie ohne Grenzen"

Abb. 16: Flednitz, das Gebiet um den Rauhen Kulm an der

oberen Heidenaab, Erwähnungen des Begriffs Flednitz.

[Aus Neubauer & Thieser 2007, Abb. 2]

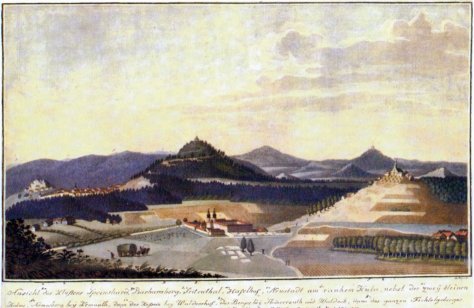

Abb. 17: Blick in die Flednitz von Süden

mit Rauhem Kulm, Kloster Speinshart und Barbaraberg. Historische Ansicht

von 1825 [Freundliche Vermittlung durch Georg Miedel, Neustadt am Kulm]

Abb. 18: Eichelberg, Lkr. Neustadt an der

Waldnaab, Marteranger, l Grab 2, Alter und Geschlecht unbestimmt,

Tongefäß (Höhe 11,8 cm) des 8.19. Jahrhunderts, 2-3 Grab 7, Mann mit

Sporen (Länge 16,3 cm), Beisetzung im 9. Jahrhundert. [Stroh 1954: Taf.

17; E1, 3-4]

Abb. 19: Mockersdorf, Lkr. Neustadt an

der Waldnaab, Bühl.

Grab 18, Knabe, 11-13 Jahre alt, Beisetzung im 8./9. Jahrhundert. [Foto:

Hans Losert]

Abb. 20: Mockersdorf, Bühl. Grab 22,

Frau, 30-40 Jahre alt, Beisetzung im 8./9. Jahrhundert.

[Foto: Hans Losert]

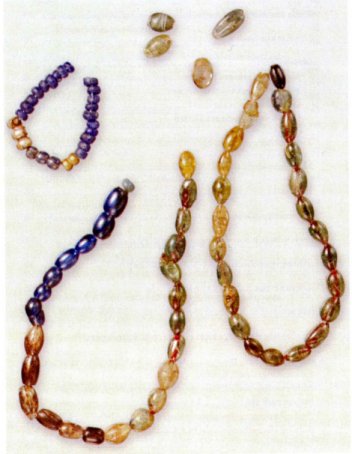

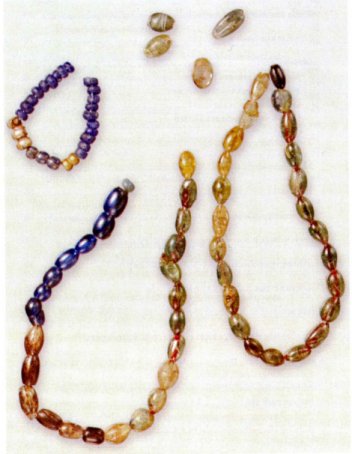

Abb. 21: Wirbenz, Lkr. Bayreuth,

Kalkäcker. Glasperlen aus den Frauengräbern 4, 10,16, 17 und 28, 8. bis

frühes 10. Jahrhundert [Haberstroh, C. 2004: 8]

Abb. 22: Wirbenz. 1-5 Grab 30,

Mann, 40-60 Jahre alt, mit Gürtelschnalle, Riemenzunge, Riemenbesatz mit

zungenförmigem Ende (Länge 7,5 cm), Messer (Länge 23,2 cm) und Bartaxt

(Länge 14,6 cm), Beisetzung nach Radiocarbonanalyse frühestens um 1000?

[Haberstroh, C. 2004, Taf. 7; 11-15]

Abb. 23: Barbaraberg, Lkr. Neustadt an

der Waldnaab.

Kirche der Zeit um 1000 und Gräberfeld des 9./10. Jahrhunderts.

[Heidenreich 1997: Abb. 113]

Abb. 24: Barbaraberg, Lkr. Neustadt an

der Waldnaab.

Ausgewählte Funde aus dem Gräberfeld des 9./10. Jahrhunderts.

[Heidenreich 1997: Abb. 113]

Abb. 25: Frühmittelalterliche

Gräberfelder in Nordbayern.

[Losert 2007, kartographische Umsetzung: Guido Apel, Bamberg]

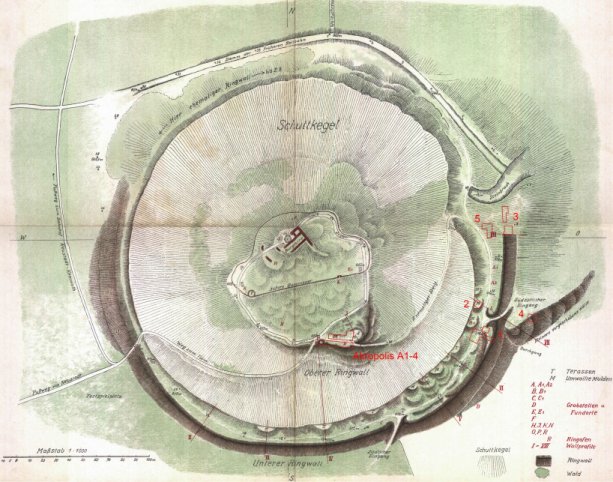

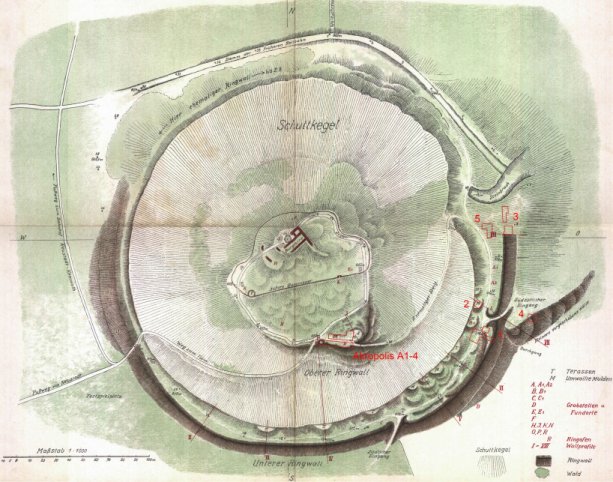

Abb. 3: Rauher Kulm, Plan der

Befestigungen

und Schnitte

[Neischl 1912: Planbeilage II]

=> Weiter zum Missionskreuz

=> Weiter

zur Sonderausstellung

"Archäologie ohne Grenzen"

[Zurück

zum 1. Teil 2006/2007]

[Zurück

zu den Ausgrabungen

am Rauhen Kulm 2003]

[Zurück

zur Übersicht]

|

![]() nach oben [home]

Dieter Schmudlach - 11.02.08.2010/26.09.2010

nach oben [home]

Dieter Schmudlach - 11.02.08.2010/26.09.2010