Der Rauhe Kulm,

die Flednitz und das Egerland

Zur Sonderausstellung im Rathaus (alte Post) von Neustadt am Kulm

vom 23. Juli 2010 bis 31. Oktober 2010

"In den

letzten Jahren fanden in der slawischen Siedlungskammer Flednitz - nach

deren Wiederentdeckung durch Michael Neubauer und Bernd Thieser - eine

Reihe interdisziplinärer Untersuchungen statt, die unsere Kenntnisse von

der Siedlungsgeschichte in der nördlichen Oberpfalz beträchtlich

erweiterten. Daran beteiligt waren unter anderen Archäologen,

Schrifthistoriker, historische Geographen, Namensforscher, aber auch

heimatverbundene Laien. Dabei wurde immer deutlicher, dass während des

frühen und hohen Mittelalters im nordöstlich benachbarten Egerland

vergleichbare historische Voraussetzungen herrschten, so dass die Idee

geboren wurde, beide Regionen erstmals in einer Ausstellung

vorzustellen,

Seit

2004 finden auf dem Rauhen Kulm, dem natürlichen und administrativen

Zentrum der Flednitz im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes

der Universitäten Bamberg (Hans Losert, Lehrstuhl für Archäologie des

Mittelalters und der Neuzeit) und Wien (Erik Szameit, Institut für Ur-

und Frühgeschichte) Ausgrabungen statt. Erste Untersuchungen in den

Jahren 1908-1910 durch Adalbert Neischl, vorgelegt in einer der

frühesten archäologischen Monographien Nordbayerns, belegten, dass der

Basaltkegel vom Neolithikum an immer wieder aufgesucht wurde und auch im

frühen Mittelalter intensiv genutzt wurde.

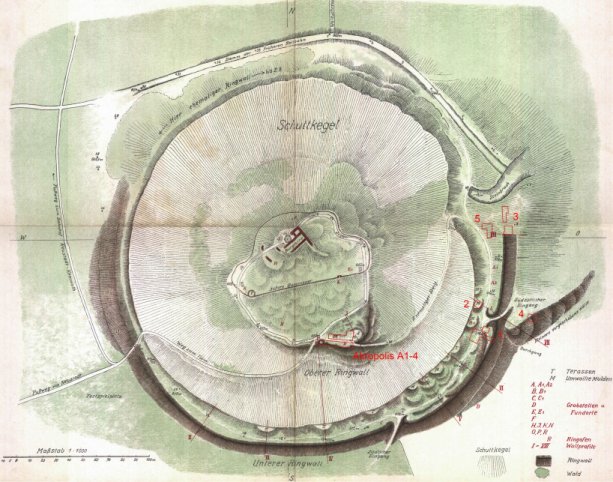

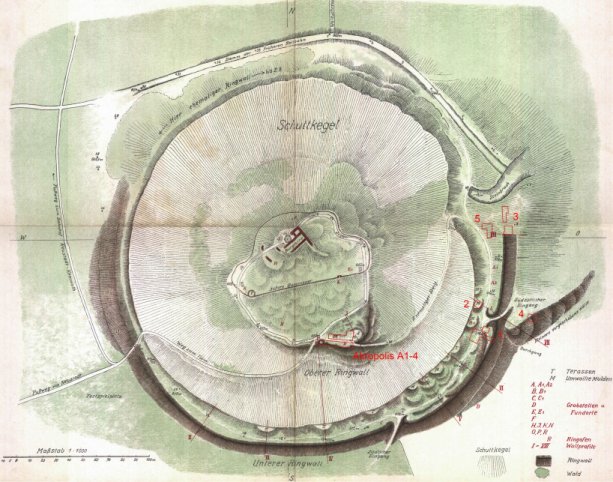

Die

neuen Untersuchungen galten zunächst der unteren Umwehrung, dessen

Nordhälfte allerdings im späten 19. Jahrhundert bei Anlage einer Rampe

zum Abtransport von Basalt für Straßen- und Schienenbau stark verändert

und durch einen tiefen Steinbruch am Osthang zerstört wurde. Es zeigte

sich, dass im Ringwall eine zweifrontige Trockenmauer steckt, an die auf

der Innenseite eine durch Keramik ins 8. bis 10. Jahrhundert nach

Christus datierte Kulturschicht stößt. Die frühmittelalterliche

Hangmauer wurde dann um 900-950 durch eine mächtige Anschüttung von

Basaltblöcken gegen die Vorderfront in einen breiten Wall umgewandelt,

Die zeitliche Einordnung stützt die Beobachtung, dass in vorgelagerten,

den Weg zum Osttor begleitenden bogenförmigen Terrassen gestaffelte

Annäherungshindernisse stecken, wie sie typisch für Befestigungen der

ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts gegen die Ungarn sind.

Seit

2008 fanden auch Grabungen an der oberen Umwehrung der Akropolis statt.

Nach Beseitigung des seit den 1960erjahren stark verdichteten

Unterholzes zeigte sich, dass hier recht komplizierte Befunde vorliegen,

die wohl zu mehrfach gestaffelten Torkammern des 9. bis 10.

nachchristlichen Jahrhunderts gehören. Auch dort steckt im Ringwall eine

zweifrontige Mauer. Das Fundgut entspricht weitgehend dem der Unterburg.

Anders als dort liegen hier aber auch Gegenstände vom späteren 10.

Jahrhundert bis zur Zerstörung der Zollernburg 1554 vor. Bemerkenswert

ist vor allem ein

Bleikreuz, das während der frühmittelalterlichen Mission einem

Täufling überreicht wurde. Dieser erste Hinweis auf frühes Christentum

vom Rauhen Kulm ist sicher älter als die früheste bekannte Kirche der

Region, die um 1000 auf dem benachbarten Barbaraberg entstand.

Der

Rauhe Kulm bildete wie andere markante Vulkane, etwa der Parkstein, in

allen Zeiten einen wichtigen Orientierungspunkt für Menschen, die auf

Mobilität Im weitesten Sinne angewiesen waren. Die Lage der Landmarke an

bis in die Gegenwart genutzten Fernwegen, etwa vom Donaugebiet um

Regensburg nach Mitteldeutschland oder ins Obermaingebiet, aber auch von

Westen über das Egerland oder Pilsen nach Böhmen, steht damit in

unmittelbarem Zusammenhang. Als Bauherren für die jüngste Phase des

unteren und oberen Ringwalls, dessen Errichtung einen erheblichen

Arbeitsaufwand darstellte, zumal dazu ja auf der Mauerkrone ein

hölzerner Laufgang mit Brustwehr gehört haben mußte, kommen am ehesten

die Schweinfurter Markgrafen in Frage. Neben der Anlage von

Bayreuth-Laineck und der Burg zu Eger waren deren am weitesten im

Nordosten gelegenen Stützpunkte im 10. Jahrhundert Teil der

ostfränkisch-nordbayerischen Mark gegen Böhmen.

Zusammen mit den slawischen Nekropolen von Eichelberg, Mockersdorf und

Wirbenz, dem etwas jüngeren Friedhof mit nachträglich darin errichteter

Kirche auf dem Barbaraberg und der Siedlung auf dem Netzaberg bei

Eschenbach ist die Befestigung auf dem Rauhen Kulm Zeugnis des zunächst

überwiegend von Naabwenden getragenen früh- bis hochmittelalterlichen

Landesausbaus an der oberen Haidenaab."

Die

Sonderausstellung im Rathaus (alte Post) von Neustadt am Kulm ist

vom 23. Juli 2010 bis 31. Oktober 2010 jeden Sonntag von 14:00 - l 7:00

Uhr

und nach Anfrage geöffnet.

Tel

09648 / 273 Mail

neustadt-am-kulm@t-online.de

[Text nach einem Flyer „Archäologie ohne Grenzen“

– Design: Dipl. Designerin Stefanie Schecklmann]

=> [Zurück

zur Übersicht] |

|

=> Zurück

zu den Ausgrabungen von 2004

=> Zurück zum Missionskreuz

=>

Zurück

zur Übersicht

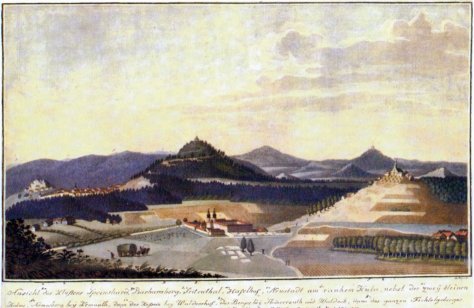

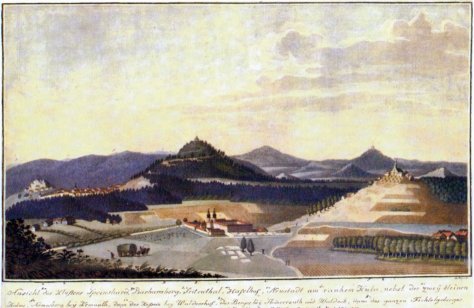

Abb. 1: Blick in die Flednitz von Süden

mit Rauhem Kulm, Kloster Speinshart und Barbaraberg. Historische Ansicht

von 1825 [Freundliche Vermittlung durch Georg Miedel, Neustadt am Kulm]

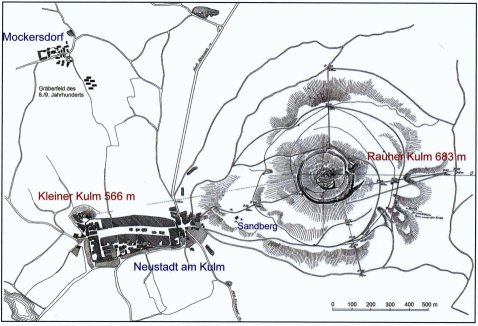

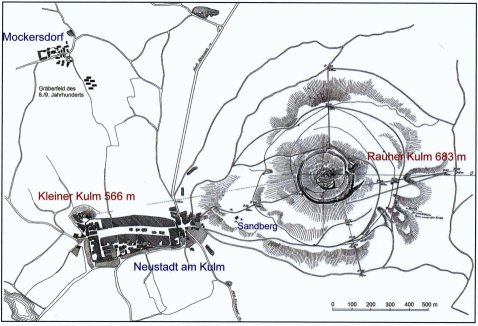

Abb. 2: Neustadt mit dem Rauhen Kulm im

Osten und dem

Kleinen Kulm im Westen sowie Mockersdorf

(li. oben] mit der slawischen

Nekropole des 8./ 9. Jhdts.

[nach Neischl 1912: Planbeilage I]

Abb. 3: Rauher Kulm, Plan der

Befestigungen

[Neischl 1912: Planbeilage II]

Abb. 4: Das Missionskreuz aus Blei vom Rauhen Kulm

in der Sonderausstellung "Archäologie ohne Grenzen"

Abb. 5: Mockersdorf, Lkr. Neustadt an

der Waldnaab, Bühl.

Grab 18, Knabe, 11-13 Jahre alt, Beisetzung im 8./9. Jahrhundert.

[Foto:

Hans Losert]

=> [Zurück zum Missionskreuz]

=> [Zurück

zum 1. Teil 2006/2007]

=> [Zurück

zu den Ausgrabungen

am Rauhen Kulm 2003]

|

![]() nach oben [home]

Dieter Schmudlach -

23.08.2010/14.09.2010

nach oben [home]

Dieter Schmudlach -

23.08.2010/14.09.2010