| [Zurück zu den Ausgrabungen von 2003] | ||

|

Ein slawisches

Missionskreuz "... Ein neues Schlaglicht auf die Bedeutung dieses Platzes zeigte sich gegen Ende der Grabungskampagne [2008]. Erstmals begannen die Archäologen, auch an dem oberen Wall zu graben, über dessen Alter bislang noch wenig bekannt ist. Zunächst mussten die Steine von niederem Buschwerk befreit werden. Große Abschnitte der oberen Befestigungsanlage sind völlig überwuchert.

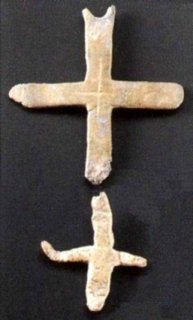

[Seltener Fund eines Taufkreuzes] Im 8. oder 9., vielleicht auch noch im 10. Jahrhundert muss das gewesen sein, als die Missionare aus den kirchlichen Zentren - hier vermutlich Regensburg - ausströmten, um die heidnischen Völker zu bekehren. In Süddeutschland gibt es nur zwei ähnliche Exemplare [von Taufkreuzen], einen Lesefund aus der Fränkischen Schweiz [mit Querdurchbohrung am oberen Ende (Abb. 8) und eines aus der Karlburg in Unterfranken (Abb. 6)], sowie ein paar weitere aus Tschechien und der Slowakei. Kein Student oder Professor, sondern ein Gymnasiast aus Bayreuth hat den bedeutendsten Fund auf dem Rauhen Kulm gemacht: Der 16-jährige Schüler Karl Oßwald, der erstmals an einer Grabung teilnahm. Freudestrahlend präsentiert er das gute Stück. Sein Finderglück wurde bei der Grabung übrigens sprichwörtlich: »Das hat schon wieder der Karl g'funden.« .... Losert und Szameit halten es nicht für ausgeschlossen, dass der Rauhe Kulm für die Missionierung gerade deshalb so wichtig war, weil sich hier ein vorchristliches slawisches Heiligtum befand. Gerade solche »heidnischen« Zentren waren oft das erste Ziel christlicher Missionare, um die Bevölkerung vom falschen Glauben abzubringen. Als Zeichen des Sieges des Christentums wurde dann meist an Stelle des Heiligtums eine Kirche [oder Kapelle) errichtet. So könnte sich auch auf dem Gipfel des Kulm damals eine Kirche befunden haben, womöglich an der höchsten Stelle, wo sich heute der Aussichtsturm befindet, vielleicht aber auch an einer anderen Stelle mit weitem Blick ins Land. Dafür spricht auch der Sichtbezug zum Barbaraberg knapp fünf Kilometer südlich des Kulm. Dieser im Vergleich zum Rauhen Kulm unauffällige niedere Berg liegt auf einer exakten Nord-Süd-Achse zu seinem überragenden Nachbarn. Auf dem Barbaraberg wurde im 10. Jahrhundert ein slawischer Friedhof angelegt mit zum Teil reichen Beigaben - »die Bestatteten haben hundertprozentig zum Rauhen Kulm gehört« , ist sich Losert sicher. Um das Jahr 1000 errichteten die Bewohner am Rande des Friedhofs eine Kirche. Bei Grabungen zwischen 1992 und 1995 konnten Friedhof und Kirche freigelegt werden (Lit.: Anja Heidenreich, Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem Barbaraberg im Landkreis Neustadt/Waldnaab, 1998). Nach Ansicht von Hans Losert kann der Bezug zwischen Barbaraberg und Rauhem Kulm kein Zufall sein. ... In Zukunft wird übrigens auch ein Teil der frühmittelalterlichen Mauer wieder aufgebaut, zusammen mit einem Blockbau des 10. Jahrhunderts, in welchem der Besucher dann eine Dokumentation zur Geschichte, zur Geologie und zur Botanik des Vulkankegels besichtigen kann." Roland Gschlößl[Auszug aus Das slawische Missionskreuz - Heidnischer Kultplatz auf dem Vulkan? Leseprobe aus Bayerische Archäologie Heft 7/8 2008 S. 66-69 mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Markus Tremmel - Ergänzungen in Klammern von D. Sch]

=>

Zur Zeitschrift 'Bayerische Archäologie'

=>

Mission und Christianisierung in Nordostbayern

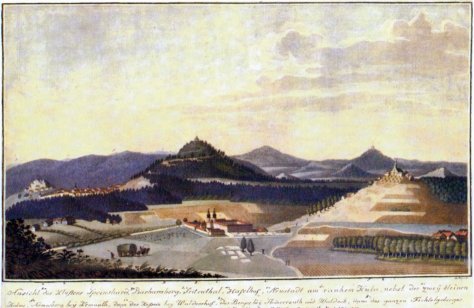

Blick in die Flednitz von Süden

mit Rauhem Kulm, Missionskreuz aus Blei

(R. Kulm)

Literatur |

[Zurück zum

1. Teil 2006/2007] [Zurück zur Übersicht]

Grabungsschnitt des Walles auf dem Gipfelplateau.

»I werd

narrisch - ein slawisches Missionskreuz!«

Das Missionskreuz aus Blei [Foto 4: Hans Losert]

Wikingische Gussform aus Speckstein

Taufkreuz aus Blei,

Bleierne Missionskreuze |

![]() nach oben [home] Die Bilder

2 und 3 stammen aus dem o. g. Aufsatz.

Dieter Schmudlach (D. Sch.) - 16.02.2010/14.09.2010

nach oben [home] Die Bilder

2 und 3 stammen aus dem o. g. Aufsatz.

Dieter Schmudlach (D. Sch.) - 16.02.2010/14.09.2010