|

Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm

in der Flednitz (Hans Losert): 1. Teil

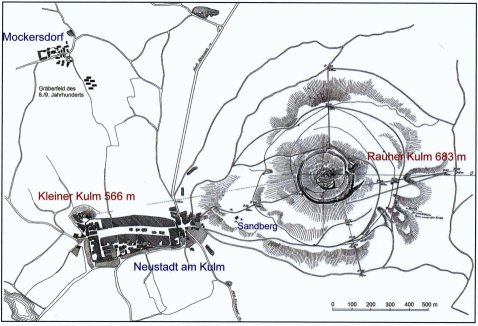

"Ganz in der Nähe von Kemnath liegt eine

der auffälligsten Landmarken Nordostbayerns; wären da nicht

unterschiedliche historische Grundlagen und die heutige Landkreisgrenze,

könnte man den Rauhen Kulm leicht als Kemnaths Hausberg bezeichnen. Der

gleichmäßige Kegel überragt mit 683,5 Meter Höhe die Oberpfälzer Senke

bzw. das nördliche Oberpfälzische Bruchschollenland um bis zu 233 Meter.

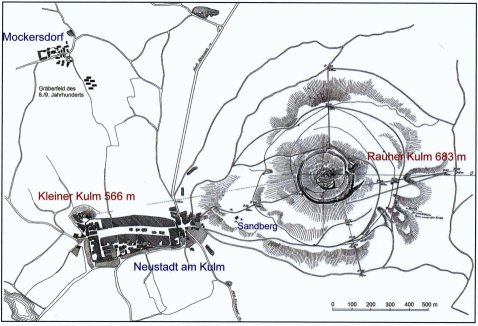

Zusammen mit dem unmittelbar benachbarten Kleinen oder Schlechten Kulm

am Nordwestrand von Neustadt (Abb. 1), dem Waldecker Schloßberg,

Armesberg sowie Parkstein gehört er zu einer Reihe von Basaltmassiven,

die auf vulkanische Aktivitäten zurückgehen. Der Berg im südlichen

Fichtelgebirgsvorland machte in allen Epochen auf den Menschen Eindruck

und so verwundert es kaum, dass dieser nicht erst im hohen Mittelalter

aufgesucht und befestigt wurde.

[Frühe Forschungen]

Im

Bereich des außergewöhnlichen Natur- und Kulturdenkmals, um das sich

zahlreiche Sagen ranken (1), fanden bereits sehr

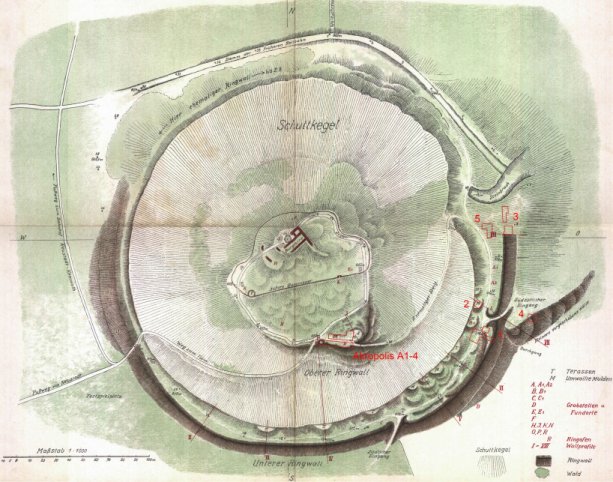

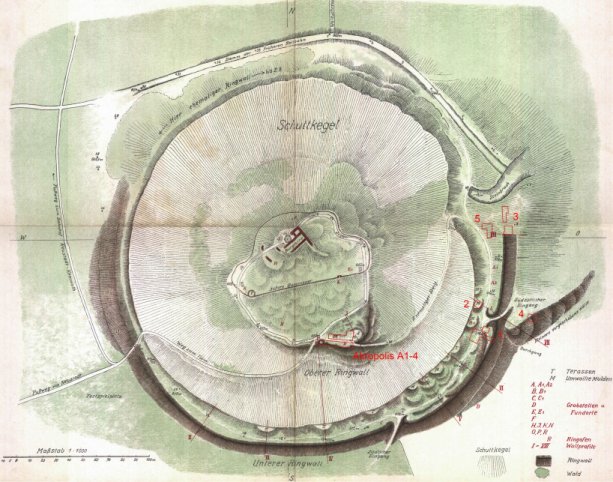

früh archäologische Schürfungen statt (Abb. 1-3). Die in den Jahren

1908-1910 von Major Dr. Adalbert Neischl (1853-1911) im Auftrag der

Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg durchgeführten Untersuchungen,

deren Ergebnisse 1912 posthum von Prof. Dr. Hugo Obermaier in einer für

die Zeit vorbildhaften Monographie vorgelegt wurden, belegten, dass der Rauhe Kulm vom Neolithikum an immer wieder aufgesucht wurde, obgleich

vorgeschichtliche Funde sonst aus der näheren Umgebung bis in jüngste

Zeit fast völlig fehlten (siehe den Beitrag Gabriele Raßhofer in diesem

Band). Die frühe Bedeutung des Platzes wird durch ein in den späten

1960er-Jahren aufgelesenes und hier im Schuttkegel möglicherweise als

Opfer niedergelegtes unbenutztes Bronzebeil der späten Bronzezeit

unterstrichen. (2) Keramik und Eisenobjekte des

8./9. nachchristlichen Jahrhunderts (Abb. 3) sprachen seit den

Untersuchungen von Neischl dafür, dass hier ein zentraler Ort der

Karolingerzeit bestand. [Neischl 1912: Planbeilage II]

[Zum

Namen Kulm]

Die Bezeichnung

Kulm wurde vom germanischen, wohl gotischen *hulmaz für

Hügel über das altslawische ch-'blm'b

in allen slawischen Sprachen als Bezeichnung für Hügel und Berg

übernommen. (3) Verwandt ist

das lateinische culmen - Gipfel, Kuppe, das im Schweizerdeutschen

als Kulm, Chulme(n) oder Gul-m(en) für oberste

Bergkuppe gebraucht wird. Flurnamen wie Kolm, Külmitz, Kolmacker

etc. sind im Gebiet zwischen Obermain und Naab sehr häufig. Ernst

Schwarz nahm daher an, dass Kulm hier auch von Franken und Bayern aus

dem Slawischen entlehnt wurde (4) und bezieht das

Egerland bzw. obere Egergebiet, wo mit dem 1432 erstmals genannten

Rauhenkulm beim Wallfahrtsort Maria Kulm (Chlum-Svate Mari) 14 km

nordöstlich von Eger eine bemerkenswerte Namensentsprechung vorliegt, in

die Zone der nordbayerischen Kulme ein. (5)

Der

Berg bildet den natürlichen Mittelpunkt einer historischen

Siedlungslandschaft an der oberen Heidenaab (Abb. 16-17), deren

slawischer Name, wie Michael Neubauer und Bernd Thieser nachweisen

konnten, (6) seit dem späten

Mittelalter als Flednitz überliefert ist. (siehe den Beitrag von

Wolfgang Janka in diesem Band).

Vergleichbare Bezeichnungen einer im weitesten Sinne wasserreichen bzw.

sumpfigen Landschaft lassen sich bis in die Ostalpen nachweisen, für

Nordbayern ist schon 1009 ein aqua Fladniza von altslawisch

Blat'bnica

für Sumpfbach zu altslawisch blato -Sumpf, heute Flanitz, Lkr.

Regen belegt. (7)

[Zupane - Vertreter des örtlichen Adels]

Die

verhältnismäßig späten Nennungen von Zupanen - ursprünglich bei den

Awaren Bezeichnung für den Anführer eines Stammes (8)

- hier entweder eine slawische Bezeichnung für Vertreter des örtlichen

Adels und/oder den Vorstehenden eines überschaubaren slawischen

Siedlungsverbandes - 1259 Henricus de Berensteine Suppanus nach

einem Ort 4 km nördlich von Windisch Eschenbach, Lkr. Neustadt/

Waldnaab, 1260 der Graf von Murach, genannt Suppan bei

Oberviechtach, Lkr. Schwandorf, (9) 1270

Suppanus Heinricus de Bernstein (10) und 1272

Heinri(cus) de Bibrach suppanus aus Oberbibrach, Lkr.

Neustadt/Waldnaab 6 km südöstlich vom Rauhen Kulm (11)

- sowie zeitgleiche Analogien aus den Bistümern Bamberg

und Würzburg (12) sprechen für slawische

Sprachlichkeit auf dem Lande, und mit den beiden Nennungen im Norden der

Oberpfalz auch in der Flednitz, noch im 13. Jahrhundert. Die erst seit

dem hohen Mittelalter erfolgende Ausweitung des bayerischen Dialekts bis

ins Fichtelgebirge und Egerland zeugt vom langen Prozeß bayerischer

Ethnogenese bzw. Assimilation der Slawen, (13) der

im Norden und an der nordöstlichen Peripherie, im Egerland und Teilen

Westböhmens auch später noch andauerte.

[Geschichte der Burg im Hochmittelalter]

Schriftquellen zur Entstehung der hochmittelalterlichen Burg auf dem

Gipfelplateau des Rauhen Kulms sind nicht bekannt. Die Nennung des

Leuchtenbergers Bucco de Culmen an erster Zeugenstelle in der

Stiftungsurkunde des Benediktinerklosters Michelfeld bei Auerbach von

1119 (14) weist zwar auf einen Ansitz, jedoch ist

unbekannt, ob sich dieser auf dem Rauhen oder Kleinen Kulm befand.

Erwogen wurde auch Identifizierung von Culmen mit dem Ort Kulmain

8 km nordnordöstlich vom Rauhen Kulm.(15)1281

verpfändete Landgraf Friedrich von Leuchtenberg das castrum Culme

an Burggraf Friedrich III. von Nürnberg, aus dessen Geschlecht die

hohenzollernschen Markgrafen von Ansbach-Kulmbach-Bayreuth hervorgingen.(16)

1370

erlaubte Kaiser Karl IV. dem Nürnberger Burggrafen Friedrich V, eine

Stadt zwischen den Vesten auf dem Rauhen und Kleinen Kulm zu gründen.

Die Burgen konnten von hussitischen Verbänden 1430 nicht eingenommen

werden, während Neustadt ein Raub der Flammen wurde. 1462 wurde Neustadt

im Fürstenkrieg von seinen Bürgern in Brand gesetzt, die dann in der

Burg auf dem Kleinen Kulm Zuflucht suchten. Anlaß war, dass Bayern bzw.

böhmische Söldner in markgräfliches Gebiet eingefallen waren, nachdem

Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg von Kaiser Friedrich die

Vollstreckung der Reichsacht über Herzog Ludwig den Reichen von

Bayern-Landshut und den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz übertragen

wurde. (17)

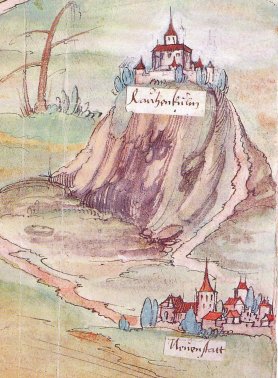

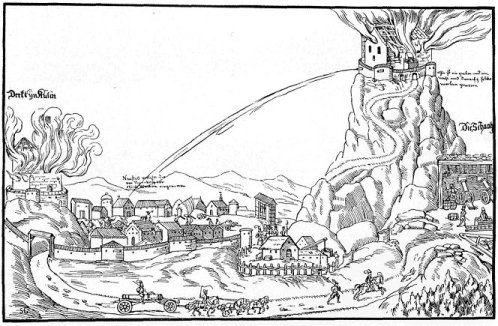

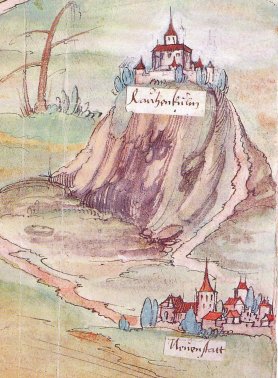

Über

das Aussehen der frühneuzeitlichen Anlage vermittelt die anläßlich von

Grenzstreitigkeiten angefertigte Göppmannsbühlkarte von 1531 (Abb. 4)

einen guten Eindruck.(18) Der durch den

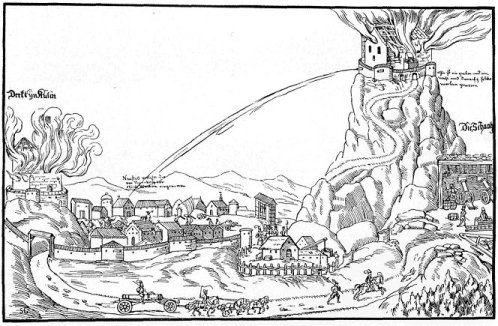

zollernschen Markgrafen Albrecht Alcibiades von Kulmbach angezettelte

Markgrafenkrieg (1552-54) bedeutete das Ende beider Befestigungen. Nach

einjähriger Belagerung durch Truppen der Reichsstadt Nürnberg,

eindrucksvoll illustriert durch ein zeitgenössisches Flugblatt (Abb. 5),

mußte der Kommandant 1554, als Munition und Proviant erschöpft waren,

die Veste auf dem Rauhen Kulm übergeben. Die Burgen wurden daraufhin

gründlich geschleift und nicht wieder aufgebaut.

Die

beiden zeitgenössischen Darstellungen (Abb. 4-5) zeigen deutlich, dass

es für die Verteidigung unerläßlich war, stets über gute Sicht zu

verfügen und dem Angreifer keine Deckung zu geben, weshalb die

Berghänge, aber auch das weitere Vorfeld der Befestigung unbewaldet

waren. Das heute teils von wertvoller Vegetation geprägte Bild des

Rauhen Kulms steht dazu in großem Gegensatz.

Von der

Belagerung der Gipfelburg durch die Hussiten oder den

Auseinandersetzungen während des Fürstenkrieges zeugen vielleicht

Scherben spätmittelalterlicher Keramik, die im Torbereich des

frühmittelalterlichen Ringwalls, aber auch an anderen Stellen

angetroffen wurden, sowie zwei Armbrustbolzen (Abb. 6).

Archäologische Quellen des frühen bis hohen Mittelalters aus der

mittleren und nördlichen Oberpfalz sind in erster Linie Gräber (Abb.

25), Siedlungen und Burgen. Sie bestätigen, dass diese Region

vielschichtigen Prozessen ausgesetzt war, an denen Franken, Bayern,

Slawen bzw. Naabwenden und als wichtiger Traditionsträger auch die

namenlose autochthone Bevölkerung beteiligt waren.

Anmerkungen

(1) Fähnrich

1994.(siehe Literaturverzeichnis).

(2) Bayerische Vorgeschichtsblätter. Beiheft 5. 1992. Fundchronik für

das Jahr 1989: 58, Abb. 35;

(3) Eichler, Greule, Janka & Schuh 2006: 77-79, Schwarz 1960: 228-230,

389. Nordbayerische Beispiele sind Culm, Lkr. Coburg (Schwarz 1960:

229), Culmberg (heute Sophienberg), Lkr. Bayreuth (Eichler, Greule,

Janka & Schuh 2006: 79-80, 127, 251, 253, 262, 264, Schwarz 1960: 229),

Kolmberg, Lkr. Amberg-Sulzbach (Schwarz 1960: 229), Kollmitz, Lkr. Cham

(Schwarz 1960: 229), Kühlenfels (1326-1328 Kulmleins), Lkr. Bayreuth (Eichler,

Greule, Janka & Schuh 2006: 126-128, 251, 257, 262, 264, (5) Schwarz

1960: 229), Kulmain, Lkr. Tirschenreuth (Eichler, Greule, Janka & Schuh

2006: 59, 279, Häusler 2004: 70, Schwarz 1960: 229, 284), Kulmbach

(Schwarz 1960: 229-230), Kulmhof, Lkr. Schwandorf (Häusler 2004: 114,

Schwarz 1960: 229) oder Kulz, Lkr. Schwandorf (Schwarz 1960: 229).

(4) Schwarz 1960: 389, Verbreitungskarte Deckblatt 11.

(5) Schwarz 1960:230.

(6) Neubauer & Thieser 1995, 2001, Neubauer & Thieser 2007: Abb. 2

(7) Schwarz 1960: 195,

322.

(8) Brather 2001: 313-314.

(9) Wagner (Bearb.) 1952: 33-34; Neubauer & Thieser 1998: 53-54.

(10) Gradl (Hrsg.) 1886: Nr. 277, 101; Neubauer & Thieser 1998: 53-54.

(11) Lickleder 1995: Nr. 27, 13-14; Neubauer & Thieser 1998: 53-54.

(12) Guttenberg 1927: 39, Fußnote 185, Jacob 1982: 15-16.

(13) Herrmann, E. 1968.

(14) Monumenta Boica 1823: 546.

(15) Häusler 2004: 70.

(16) Gütter 1997: 133.

(17) Kunstmann 1965: 199-200

(18) Neubauer 2001.

Das

2002 ins Leben gerufene österreichischdeutsche Forschungsprojekt 'Die

Oberpfalz und ihre Nachbarregionen im frühen und hohen Mittelalter' des

Instituts für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien (Erik Szameit)

und des Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der

Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Hans Losert) hat sich die

Erforschung damit verbundener Fragestellungen zum Ziel gemacht.

(19)

Seit

Sommer 2004 finden nach 94 Jahren in diesem Rahmen auf dem Rauhen Kulm

wieder Ausgrabungen statt. (20) Es wurden fünf Stellen im Bereich der

unteren Umwehrung an der von Neustadt am Kulm abgewandten Ostseite

ausgewählt, (21) wobei gewährleistet war, dass die

Untersuchungen nicht Schäden an dem eindrucksvollen, bis zu 12,5 m

breiten und von außen teils noch 2 m hohen Wall anrichteten (Abb. 7).

Die Nordhälfte des Ringwalls aus mächtigen Basaltblöcken

durchschnittlich etwa 70 m unterhalb des Gipfels wurde im späten 19.

Jahrhundert bei der Anlage einer Rampe, dem Steinsträßl, zum Abtransport

von Basalt für den Straßen- und Schienenbau stark verändert und durch

einen tiefen Steinbruch am Osthang zerstört (Abb. 2). Ein Durchgang im

Süden geht vielleicht auf die Anlage eines Wanderpfads im 19.

Jahrhundert zurück, während das Zangentor im Osten alt ist.

[Aufbau des Ringwalles]

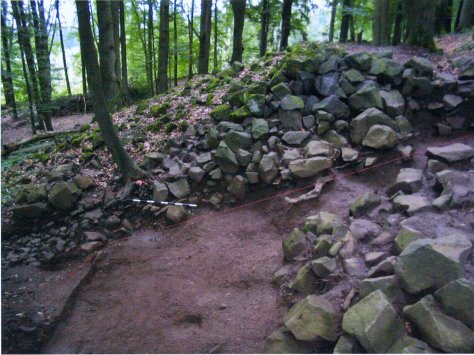

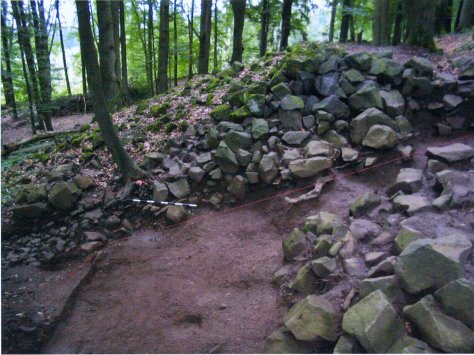

Der

innen senkrecht zum Wall (Abb. 7) angelegte Schnitt l unmittelbar an der

Südwange des Osttores zeigte, dass hier nur 4-5 m von der Wallinnenseite

entfernt, heute stellenweise unter besagtem Wanderweg, eine noch etwa l

m hoch erhaltene weitere Front verläuft, die möglicherweise zu einer

Pfostenschlitzmauer gehört (Abb. 8). Keramikfunde aus anschließenden

Schichten sprechen nach derzeitigem Kenntnisstand für Entstehung im 5.

vorchristlichen Jahrhundert (siehe den Beitrag von Gabriele Raßhofer in

diesem Band). Eine 2007 begonnene großflächige Schnitterweiterung im

Bereich des ehemaligen Ringwanderwegs, wo neben zahlreichen

vorgeschichtlichen Scherben und drei Pfeilspitzen aus Flint in ganz

geringer Tiefe ein silberner Schläfenring mit S-Schleife, möglicherweise

stumpfem Reifende und einer aufgeschobenen Holzperle [Abb. 9]

(22) wohl des 9. Jahrhunderts angetroffen wurde, soll die

Abfolge und Bedeutung der hier recht komplizierten Befunde endgültig

klären.

Schnitt

2 galt 2004 der Untersuchung eines etwa halbkreisförmigen Podests direkt

am Fuß des Geröllkegels gegenüber der Nordwange des Osttores (Abb. 10).

Die zahlreichen, teils gestaffelten Podeste im schmalen Streifen

zwischen Schuttkegel und Ringwall im Süden, Südosten und Osten [Abb. 2]

(23) sind am ehesten Fundamente

frühmittelalterlicher Holzbauten, nahe am Tor boten sie zusätzlich

Schutz des Zugangs. Ähnliche Strukturen allerdings aus

vorgeschichtlicher Zeit finden sich etwa im Bereich der Befestigung auf

dem Basaltmassiv des Schafberges bei Löbau in der Oberlausitz.

(24)

Die

Nordhälfte des 300 m durchmessenden Ringwalls durchschnittlich etwa 70 m

unterhalb des Gipfels wurde im späten 19. Jahrhundert bei der Anlage

einer Rampe zum Abtransport von Basalt für Straßen- und Schienenbau

stark verändert und durch einen tiefen Steinbruch am Osthang zerstört

(Abb. 2). Zur Vorbereitung einer Erweiterung wurde der Wall auf etwa 35

m Länge abgetragen, kurz bevor die Basaltgewinnung endgültig eingestellt

wurde. Hier bestand die Hoffnung, dass ohne großen Aufwand, den ein

Schnitt (Schnitt 3) durch die erhaltene Umwehrung erfordert hätte, deren

Struktur rekonstruiert werden könne. Ein dichtes Netz aus starken

Wurzeln und schweren verlagerten Basaltblöcken verhinderte jedoch die

rasche Freilegung archäologischer Befunde. Erst unmittelbar vor Abschluß

der Kampagne 2005 bestätigte sich die Vermutung, das im Ringwall eine

zweifrontige Trockenmauer steckt (Abb. 11). Für die mittlere und

südliche Oberpfalz typische im Randbereich nachgedrehte Goldglimmerware

sowie rauwandige Scherben mit Quarzsand und weniger deutlichen

Glimmeranteilen (Abb. 13-14), darunter auch eindeutig slawische Keramik,

datieren diese ins 8. bis 10. Jahrhundert. Dazu kommt der Rest eines

eisernen Sporns und ein Hufeisen (Abb. 15) der ersten Hälfte des 10.

Jahrhunderts mit zahlreichen Analogien etwa von der ungarnzeitlichen

Umwehrung auf dem Runden Berg bei Urach, Lkr. Reutlingen am Nordwestrand

der Schwäbischen Alb. (25)

Am

Ringwanderweg oberhalb des Wallschnitts zeigte sich in einer

verhältnismäßigen großen einigermaßen ebenen Fläche (Schnitt 5), dass

auch hier zwar zahlreiche Funde der Vorgeschichte und des frühen (Abb.

12, 14) bis späten Mirtelalters (Abb. 6) zu erwarten sind, neben dem

rezenten Waldhumus und einem Verwitterungs bzw. Mischhorizont über dem

anstehenden, natürlich gewachsenen Boden aber kaum Kulturschichten zu

differenzieren sind. Die sonst für intensiv genutzte Plätze häufigen

Siedlungsgruben konnten hier bislang nicht festgestellt werden, so dass

sowohl während der Vorgeschichte als auch im frühen Mittelalter bis ins

10. Jahrhundert mit Blockbauten, die im Boden kaum Spuren hinterließen,

zu rechnen ist.

Die

frühmittelalterliche Hangmauer wurde spätestens um 900 durch eine

mächtige Anschüttung von Basaltblöcken gegen die Vorderfront in einen

breiten Wall umgewandelt, wobei möglicherweise zunächst auch ein

Abrutschen der Vorderfront verhindert werden sollte. Die zeitliche

Einordnung stützt die Beobachtung in Schnitt 4, dass in vorgelagerten,

den Weg zum Tor begleitenden bogenförmigen Terrassen (Abb. 2)

gestaffelte Annäherungshindernisse stecken, wie sie typisch für

Befestigungen der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts gegen die Ungarn

sind. (26) 948 siegte der bayerische Herzog

Heinrich I. (* um 920, 948 Herzog, + 955) über die Ungarn, die neuen

Nachbarn der Bayern im Südosten, bei Floß in Nordgowe, 949 folgte

eine Niederlage an der Luhe, (27) Die Ereignisse -

nur etwa eine Tagesreise vom Rauhen Kulm entfernt - betonen die

strategische Bedeutung der Fernwege in der nördlichen Oberpfalz und

zeigen, dass es hier für die Ungarn durchaus etwas zu holen gab.

Als

Bauherren für diesen Wall, dessen Errichtung einen erheblichen

Arbeitsaufwand darstellte, zumal dazu ja auch noch für die Verteidiger

auf der Wallkrone hölzerne Laufgänge und eine Brustwehr gehört haben

mußten, kommen am ehesten die Schweinfurter Markgrafen in Frage.

(28) Es würde sich dann neben der Anlage von

Bayreuth-Laineck um deren am weitesten im Nordosten gelegenen Stützpunkt

handeln, (29) falls nicht auch die Burg zu Eger

(30) in deren Besitz war. Träfe letzteres zu, dann

wären diese Befestigungen zumindest im 10. Jahrhundert Bestandteile

einer nordbayerischen Mark gegen Böhmen, (31) in

der der Landesausbau überwiegend von Slawen getragen wurde.

[Eine wichtige Landmarke]

Der

Rauhe Kulm bildete wie andere markante Gipfel, etwa des Parksteins, wohl

in allen Menschheitsepochen einen wichtigen Orientierungspunkt für

Menschen, die auf Mobilität im weitesten Sinne angewiesen waren. Die

Lage der Landmarke an bis in die Gegenwart genutzen Fernwegen,

(32) etwa vom Donaugebiet um Regensburg nach

Mitteldeutschland oder ins Obermaingebiet, aber natürlich auch von

Westen über das Egerland oder Pilsen nach Böhmen steht damit in

unmittelbarem Zusammenhang.

Noch zu

klären ist, in welche Zeit die in allen Sondagen vor allem aber in

Schnitt 4 an einem der Annäherungshindernisse vor dem Tor angetroffenen

Eisenschlacken (33) gehören, wann das

Gipfelplateau, wo Reste von Trockenmauern durchaus für frühe

Zeitstellung sprechen, erstmals befestigt wurde und wie die Entwicklung

hin zur wahrscheinlich 1119 erstmals genannten und 1554 zerstörten

Gipfelburg verlief. Die Grabungen werden daher fortgesetzt. (34)

Anmerkungen -2

(19) Lehrgrabungen

fanden bislang in einer frühslawischen Siedlung bei Dietstätt, Lkr.

Schwandorf (2002, 2005, 2006, 2007), in der Nekropole von Mockersdorf

(2003, 2004) und im Bereich des Ringwalls am Rauhen Kulm (2004, 2005,

2006, 2007) statt.

(20) Losert 2006: 60-61, Losert 2007, Losert & Szameit 2005, Raßhofer

2007.

(21) Stroh 1975: 228-229, Beilage 8.

(22) Derartige aufgeschobene Perlen aus organischem Material sind sehr

selten nachzuweisen; bedingt vergleichbare Ringe aus der

Völkerwanderungs- und Merowingerzeit bildet Quast (2000: Abb. 5) ab.

(23) Neischl 1912:

Planbeilage II, Stroh 1975: Beilage 8.

(24) Gerlach 2008: Abbildung S. 68 (freundlicher Hinweis Norbert

Hübsch, Bayreuth), Gerlach & Simon 1989: Abb. 1.

(25) Koch 1984: Taf. 13-14, Taf. 15; 1-16.

(26) Ettel 2001: 206-207.

(27) Reindel 1981: 292, Schuster 1990: 50-51.

(28) Ettel 2001: Abb. 84, Schneider & Schneidmüller (Hrsg.) 2004.

(29) Abels& Losert 1986.

(30) Hejna 1967, 1968, 1971, Nitz 1991, Stloukal, Szilvässy & Sebesta

1988.

(31) Den Beziehungen zwischen Nordostbayern und dem Egerland soll sich

ein für 2009 geplantes archäologisches Symposium des Lehrstuhls für

Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der

Otto-Friedrich-Universität Bamberg sowie des Instituts für Vor- und

Frühgeschichte der Karls-Universität Prag widmen.

(32) Dollacker 1938, Emmerich 1955, Manske 2003, siehe besonders Häusler

2004: Abb. 8.

(33) Bei frühhochmittelalterlicher Zeitstellung wäre ein Zusammenhang

mit der eindrucksvollen Pingenreihe der 10 km vom Rauhen Kulm entfernten

Bärenlöcher nordöstlich von Speichersdorf nicht auszuschließen.

(34) Die archäologischen Untersuchungen am Rauhen Kulm wären ohne die

großzügige Unterstützung durch viele historisch interessierte Personen

und zahlreiche örtliche und überregionale Institutionen nicht möglich

gewesen. Allen Helfern und Gönnern gilt an dieser Stelle unser

herzlicher Dank. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die

Otnant-Gesellschaft für Geschichte und Kultur in der Euregio Egrensis,

die im Rahmen ihres von der Europäischen Union geförderten

grenzübergreifenden Projektes „Siedlung - Sprache - Straße.

Siedlungsgeschichte in der Euergio Egrensis" die Grabung am Rauhen Kulm

überhaupt erst möglich gemacht hat.

[Hans Losert in: Neubauer, Michael und Thieser, Bernd:

Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm in der Flednitz: 65-87. In:

Kemnath 1000 Jahre ... und mehr (Heimatbuch zum 1000-jährigen Bestehen)

2007 - Zwischenüberschriften vom Bearbeiter]

Hans Losert bei einer Führung: 26.08.2005 [Foto: D. Sch.]

|

|

=>

Weiter zum 2. Teil 2006/2007

[zurück

zur Übersicht]

Abb. 1: Neustadt mit dem Rauhen Kulm im

Osten und dem

Kleinen Kulm im Westen sowie Mockersdorf mit der slawischen

Nekropole des 8./ 9. Jahrhunderts. [nach Neischl 1912: Planbeilage I]

Abb. 2: Rauher Kulm, Plan der

Befestigungen

[Neischl 1912: Planbeilage II - Hans Losert]

rot eingezeichnet: Nr. der Grabungsschnitte

Abb. 3: Rauher Kulm. 1-12 Fundauswahl der Grabungen

von

Adalbert Neischl 1908-1910. 1 Vorgeschichte oder

frühes Mittelalter,

2-12 frühes Mittelalter. 1-8 Keramik,

9-12 Eisen. M 1 : 2.

Abb. 4: Älteste bekannte Darstellung des Rauhen Kulms

mit der

zollernschen Burg. Deutlich zu erkennen ist ein

zentraler Turm,

davor

ein größeres Gebäude sowie eine

Mauer mit bastionsartigen

Türmen und am

Fuß des überhöhten Bergkegels Neustadt am Kulm. Ausschnitt aus der

anläßlich

von Grenzstreitigkeiten zwischen den

Mark- und Pfalzgrafen

angefertigten Göppmannsbühlkarte von 1531 [Neubauer 2001, Staatsarchiv

Bamberg, A 240 Karten und Pläne, Nr.107R].

Abb. 5: Belagerung der markgräfl. Veste auf dem Rauhen Kulm

durch Truppen der Reichsstadt Nürnberg im Jahre 1554, links (westlich)

Neustadt am Kulm und die Burg auf dem Kleinen Kulm. Zeitge-

nössischer Nürnberger Holzschnitt. [Aus Neischl 1912, Abb. 4].

Abb. 6: Rauher Kulm, Kampagne 2006.

Armbrustbolzen wohl des 15. Jahrhunderts aus dem Waldhumus nahe der

Wallinnenseite

(Schnitt 5). [Foto: Hans Losert]

Abb. 7: Kampagne 2004. Blick nach Osten

auf die Umwehrung

von der Innenseite (Schnitt 1).

[Foto: Hans Losert]

Abb. 8: Kampagne 2004. Blick nach Westen

auf die Vorderfront der inneren, vielleicht vorgeschichtlichen

Mauerfront (Schnitt 1).

[Foto: Hans Losert]

Abb. 9: Kampagne 2007. Silberner

Schläfenring (Reifdurchmesser ursprünglich 5,5-6 cm, unrestauriert) wohl

des 9. Jahrhunderts mit aufgeschobener Holzperle (Schnitt l, Erweiterung

2007).

[Foto: Hans Losert]

Abb. 10: Kampagne 2004. Blick nach Westen

auf das Podest für einen Holzbau am Fuß der Blockhalde direkt am

Zangentor (Schnitt 2).

[Foto: Hans Losert]

Abb. 11: Kampagne 2006. Profil durch den

unteren Ringwall; deutlich zu erkennen ist die zweifrontige Trockenmauer

im Kern und die von außen erfolgte Wallschüttung. [Foto: Hans Losert]

Abb.

12: Kampagne 2004-2006. Keramik des 8./9. Jahrhunderts aus der von innen

an die Trockenmauer anstoßenden Kulturschicht (Schnitt 3). Maßstab = 5

cm.

[Foto: Hans Losert]

Abb. 13: Kampagne 2004 - 2006, Keramik

des 8./9. Jahrhunderts aus der im Innern an die Trockenmauer anstoßenden

Kulturschicht (Schnitt 3) oberhalb des Wallschnitts 3. Maßstab = 5

cm.

[Foto: Hans Losert]

Abb. 14: Kampagne 2006. Keramik des

8./9. Jahrhunderts

aus Schnitt 5 oberhalb des Wallschnitts 3.

[Zeichnung: Hans Losert]

Abb. 15: Kampagne 2004. Hufeisen (Länge

10 cm) der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts aus dem zerstörten

Wallbereich (Schnitt 3). [Zeichnung: Hans Losert]

=>

Luftbilder vom Rauhen Kulm

=>

Weiter zum 2. Teil 2006/2007

[zurück

zu den Ausgrabungen

am Rauhen Kulm 2003]

[zurück

zur Übersicht]

Rauher Kulm, Wall mit Toranlage, von außen gesehen

[Foto: K. Graf] |

![]() nach oben [home]

Dieter Schmudlach - 10.02.08.2010/14.09.2010

nach oben [home]

Dieter Schmudlach - 10.02.08.2010/14.09.2010