Die

'Märtyrergräber' auf der Ebstorfer Weltkarte

Die Ebstorfer Klostersage - Wie eine fromme Legende verlagert wurde

|

Der Kern des Geschehens

Vermutlich aus England kommende Wikinger besiegten am 02. Februar

880 bei einem Einfall in Norddeutschland ein sächsisches Heer. Der

Bericht in den Fuldaer Annalen nennt die Namen von zwei Bischöfen,

zwölf Grafen und 18 königlichen Trabanten, die in der Schlacht

fielen, verschweigt aber den Ort, an dem diese stattfand. Spätere

Überlieferungen brachten dann das Geschehen mit dem Ort Ebstorf (

bei Uelzen ) in Verbindung, wo sich zwischen 1200 und 1243 die

Gräber mehrerer Märtyrer entdeckt wurden. Die um 1380 voll

ausgebildete Legende behauptete, in Ebstorf seien prominente Opfer

der Schlacht begraben, demnach hätte diese dann auch in der Nähe des

Ortes stattgefunden. Der fromme Betrug verhalf dem Ort zur

Wallfahrtsberühmtheit, Kloster Ebstorf erlebte eine kulturelle und

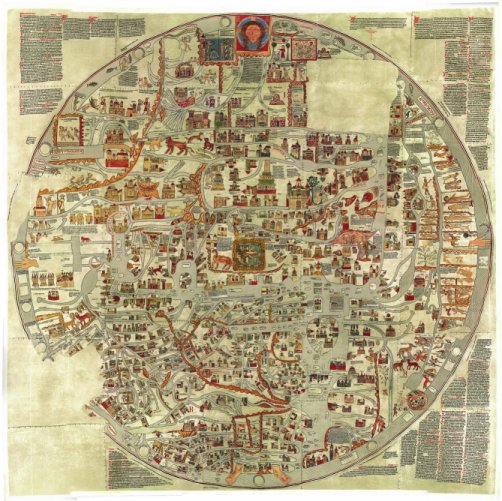

wirtschaftliche Blüte, wovon die berühmte Ebstorfer Weltkarte, die grösste und inhaltsreichste Weltkarte des Mittelalters ( entstanden

Mitte des 13. Jhdts. oder auch in der ersten Hälfte des 14. Jhdts. ),

Auskunft gibt.

[http://www.glaubenszeugen.de/kalender/e/kale009.htm]

Der hamburgische Bischof Ansgar konnte sich seinerzeit nur mit Mühe

nach Bremen retten, welches fortan Hamburg als Bischofssitz ablöste.

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass der Ebstorfer

Klostersage auch tatsächliche Ereignisse zugrunde lagen. Dass

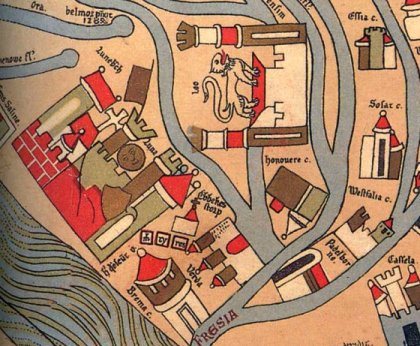

wikingische Drachenboote hingegen die Ilmenau hinaufruderten, darf

bezweifelt werden. Aber: Wahrscheinlich gab es diese Schlacht nicht - wie die Sage es will - im Süsing, sondern im Stader Raum. Ganz offensichtlich hatte man die historischen Ereignisse zu einem nicht näher bezeichneten Zeitpunkt einfach in die Nähe des Ende des 12. Jahrhunderts gegründeten Klosters Ebstorf verlegt. Die um 1300 entstandene Ebstorfer Weltkarte zeigt bereits drei Symbole, welche die Märtyrergräber darstellen sollen; sie wurden unmittelbar neben dem Kloster eingezeichnet. Erst in den späteren Versionen dieser Sage gesellten sich die slawischen Wenden zu den Wikingern; waren deren Siedlungsgebiete, das Wendland, Mecklenburg und das östliche Holstein dem Kloster doch ungleich näher als die skandinavische Heimat der Nordmänner. Von den in der Sage genannten Grafen allerdings stammten drei mit Namen Bardo übrigens wirklich aus der Gegend - ein Mitglied dieser Familie ist 988 sogar mit Besitzungen in Tellmer bei Betzendorf nachzuweisen. War dies der Grund für die "Verlegung" der Sage in die Ebstorfer Region? Für die Gelehrten des 18. Jahrhunderts war die Ebstorfer Klosterlegende jedenfalls eine historische Tatsache. Zu Zeiten der ersten Ausgrabungen in diesem Gebiet hielt man daher auch die eisernen Grabbeigaben in den dort gefundenen Urnen auch wirklich noch für das "Pferdegeschirr" gefallener Wikinger. Heute, nach jahrzehntelanger archäologischer Forschung, wissen wir, dass jene Urnen fast 1000 Jahre älter sind als jene Normannenüberfälle und nicht wikingische, sondern stattdessen - wenn man durchaus will - langobardische "Asche" enthalten. Jene Sage wurde jedoch in den ältesten Berichten gelehrter Sammler derart häufig erwähnt, dass tatsächlich davon auszugehen ist, dass es sich dabei um eines der Motive für den Beginn der archäologischen Forschungen in unserer Region handelt." - Landeszeitung für die Lüneburger Heide vom 01.06.2008 [http://www.landeszeitung.de/lokales/news/artikel/wikinger-jagen-christen-in-den-tod/]

"... Kloster Ebstorf wurde um 1160 als Kloster St. Mauritius als Prämonstratenser-Chorherrenstift gegründet. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1197. Nach einem Brand im 12. Jahrhundert wurde das Kloster neu aufgebaut, nun kamen Benediktinerinnen aus Walsrode nach Ebstorf. Zwischen 1200 und 1243 wurden nahebei die Gräber mehrerer vermeintlicher „Märtyrer“ entdeckt. Die Legende erzählt, die Toten seien Opfer einer Schlacht zwischen Sachsen und Normannen im Jahre 880, der Schlacht bei Ebbekestorpe, aus der die Nordmänner siegreich hervorgingen. Später stellte sich allerdings heraus, dass die Gräber weitaus älter waren. Dem Kloster verhalfen sie dennoch zu kultureller und wirtschaftlicher Blüte als Marienwallfahrtsort. Die Klostergebäude aus dem 14. Jahrundert sind ebenso wie die Hallenkirche mit der Nonnenempore ein eindrucksvolles Zeugnis der norddeutschen Backsteingotik.

Die Propstei wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Im Jahr 1529

wandelte der Celler Herzog Ernst der Bekenner das Kloster in ein

evangelisches Frauenkloster um. Ebstorf gehört zu den sechs

Lüneburger Klöstern, die als evangelische Konvente noch heute

existieren."

Quellen

Bitte klicken Sie das Bild an und wählen Sie später 'Diaschau'! |

=>

Die Ebstorfer Weltkarte,

ein Spiegel des mittelalterlichen Weltbildes

=> Weiter zu einer Bildergalerie (1) => Eine Zeitreise ins Mittelalter [Bayerische Rundschau Dezember 2008]

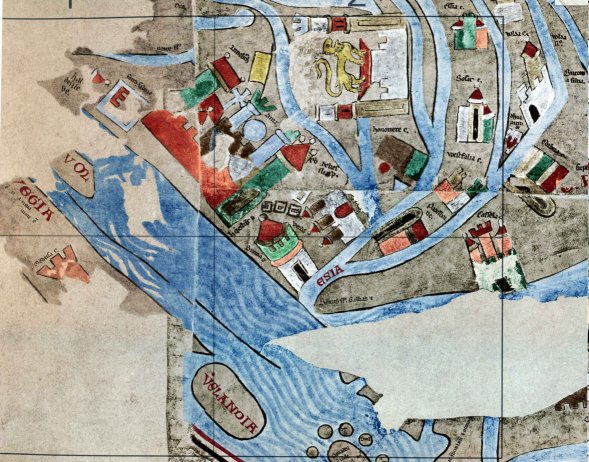

Ebstorfer Weltkarte aus dem

Projekt EBSKART

Linke untere Ecke in der Edition von

Hartmut Kugler

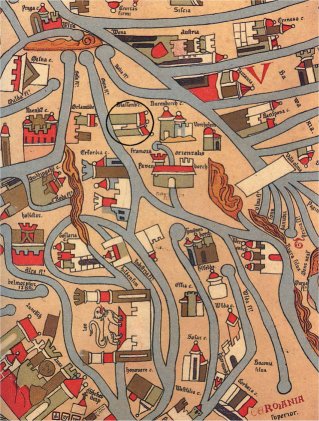

Größerer

Ausschnitt bzw. Anschluss an Abb. 3:

|

|

|

![]() nach oben [home]

=> www.kulmbach.de

Dieter

Schmudlach (D. Sch.): 6./18.04.2011

nach oben [home]

=> www.kulmbach.de

Dieter

Schmudlach (D. Sch.): 6./18.04.2011