Die Ebstorfer Weltkarte: MONSTER !

|

Die

Untaten von Gog und Magog |

|||

|

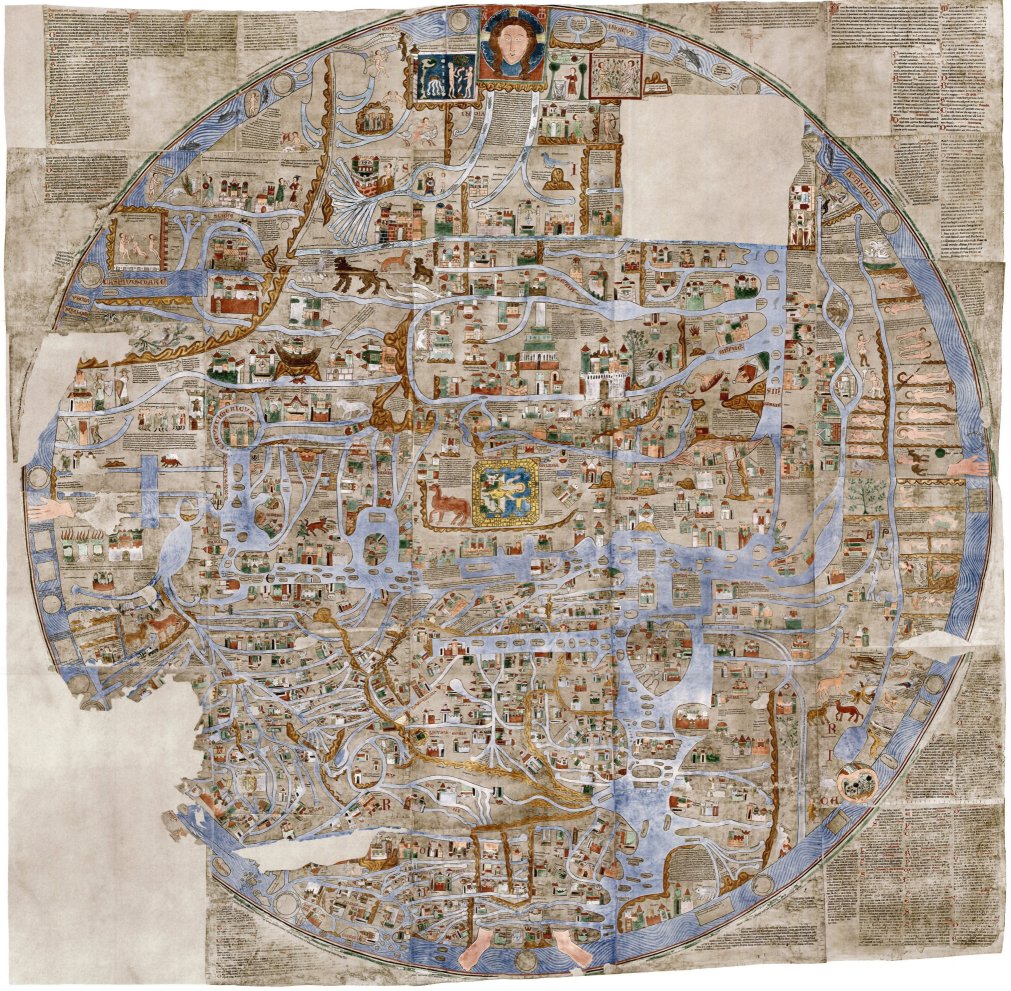

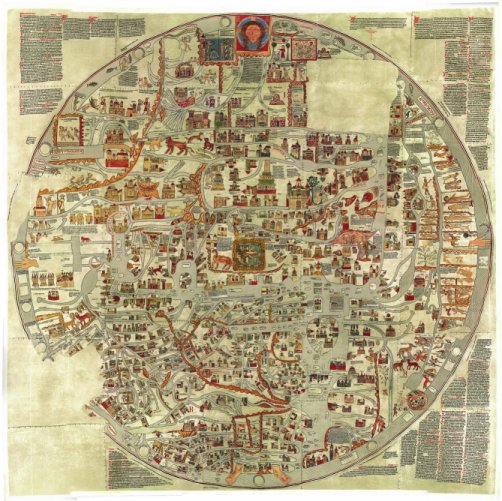

"Generationenlang lag sie unbeachtet in einer Abstellkammer des ehemaligen Benediktinerinnenklosters Ebstorf, zusammen mit Altardecken und sonstigem Gerät aus katholischer Zeit, für das die lutherischen Niedersachsen keine Verwendung mehr hatten. Feuchtigkeit und Kälte setzten ihr zu. Dann, 1830, im Zeichen der romantischen Mittelaltereuphorie, wurde sie entdeckt: die Ebstorfer Weltkarte, entstanden um 1300, eine der wenigen erhaltenen großformatigen, pergamentenen Mappae Mundi - wunderbare Zeugnisse der christlichen Weltsicht. Das Original wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber glücklicherweise existierte eine präzise Ablichtung, von der in den 50er-Jahren vier Kopien auf Ziegenlederpergament erstellt wurden. Eine lang anhaltende Forscherarbeit zur Ikonografie der Mappa mündete schließlich in Hartmut Kuglers zweibändige Publikation von 2007. Jetzt steht die Karte im Internet und kann interaktiv erschlossen werden. [=> Internetauftritt der Universität Lüneburg ]

[Eine OT-Karte] Dass alle Karten damals „geostet" wurden, wissen heute die wenigsten, eine Spur davon hat sich bis heute in der Sprache erhalten. Man „orientiert sich", indem man auf der Karte vom Orient, also vom Osten, ausgeht. Europa findet sich auf der linken Seite unterhalb des T-Querstrichs, Afrika auf der rechten. Über die Existenz eines weiteren Kontinents, der Terra Australis, eines Südkontinents also, wird im Mittelalter viel spekuliert, die Kirche aber lehnt diese Vorstellung ab. Ein vierter Kontinent ist nicht mit der biblischen Völkertafel vereinbar. Noah hatte drei Söhne, also konnte es nur drei Kontinente geben. Und so findet sich die Terra Australis auch nicht auf der Ebstorfer Mappa. Wer die flächige Darstellung auf der Karte betrachtet, könnte vermuten, ihre Schöpfer wären noch von der Scheibenform der Erde ausgegangen. Aber das stimmt nicht. Sie glaubten durchaus, dass die Welt eine Kugel sei. Aber ihrer Vorstellung nach bestand der Rest dieser Kugel, also der Raum hinter den drei Kontinenten, aus Wasser. Und die Schöpfer dieser Karte wollten lediglich den Teil der Welt verorten, den sie für bewohnbar hielten. Mit ihren im Original existierenden Verwandten, der etwas früher entstandenen Hereford Mappa, teilt die Ebstorfer Karte die zentrale senkrechte christologische Ausrichtung. Das Haupt Christi, des Weltenrichters, ist oben in der Mitte sichtbar, daneben das Paradies. Im Zentrum der Karte liegt die Stadt Jerusalem, sie ist der Nabel von Christus und zugleich der Welt - Umbilicus Mundi. Die Mappae Mundi waren natürlich für die Orientierung bei Reisen ungeeignet. Sie waren Geschichtsgemälde und verbanden Ereignisse der realen wie der Heilsgeschichte mit Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt aus dem Reich der Sagen und Ungeheuer. Überlieferungen, nicht aktuelle Beobachtungen und Reisebeschreibungen waren die Grundlage.

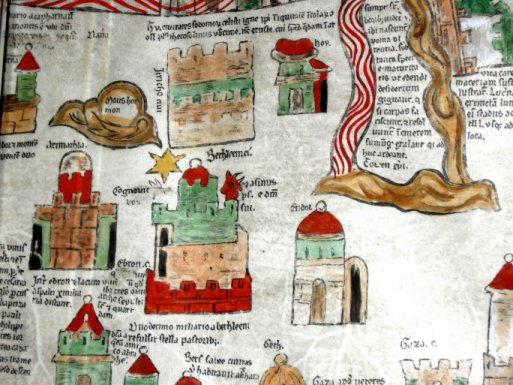

[Die Endzeitmonster Gog und Magog] Der Prophet Hesekiel war es, der ihre schreckliche Bestimmung geweissagt hat: Am Ende aller Tage werden sie ausgesandt werden, um die Menschheit zu zermalmen, und nur Gottes Eingriff wird sie vor dem Verderben bewahren. Dieses Motiv der Gottesstrafe und Errettung wird in der Offenbarung des Johannes ins Apokalyptische gesteigert. Denn hier sind Gog und Magog eine riesige Heerschar gut gerüsteter barbarischer Krieger, die wieder nur von Gott aufgehalten werden können (und werden). Auf der Ebstorfer Weltkarte sehen wir die beiden Ungeheuer nackt bei der Mahlzeit. Sie machen sich über einen Menschen her, dessen Überreste noch auf dem Boden liegen. Wir haben es also mit Menschenfressern zu tun. Die Ungeheuer bewegen sich innerhalb eines quadratischen Gevierts, offensichtlich einer Mauer. Gog und Magog sind Gefangene. Ihr Gefängnis liegt im nordwestlichen Teil der Mappa, also nach einer „Nordung" im Nordosten Asiens. Wir sehen das Kaspische Meer und das Nordmeer, an das das Gefängnis grenzt. Diese Lokalisierung entspricht grob der Prophezeiung Hesekiels, der auch von der nördlichen Behausung der Ungeheuer gesprochen hat. Den Bau dieser Mauer hat niemand anders bewerkstelligt als Alexander der Große. Bei seinem siegreichen Feldzug durch Asien, der ihn bis nach Indien führte, nahm er der Erzählung nach Gog und Magog gefangen. Er sperrte sie in ein Verlies aus herabgestürzten Bergen und schloss die offen gebliebene Stelle mit Eisen und Kupfer: dem Alexandertor. Diese Geschichte stammt in ersten Umrissen aus der Antike und wurde im Mittelalter zum Alexanderroman verdichtet. Alexander erscheint hier als christusgeleiteter Held, der Roman seiner Taten wurde während des Hoch- und Spätmittelalters zu einem Bestseller. Auch in der islamischen Welt treten Alexander, Gog und Magog auf. In Anlehnung an den frühen Alexanderepos wird in arabischen Texten von dem „Zweigehörnten", also Alexander, gesprochen, der Gog und Magog einschließt, die hier Yajuj und Majuj heißen. Der große arabische mittelalterliche Kartograf al-Idrisi verortet das Gefängnis der Ungeheuer noch weiter nordöstlich, „bei dem Gebirgszug Kufaia, wo die Jadjudj und Madjudj eingeschlossen sind". Die Verlagerung von Gog und Magog auf den Mappae Mundi nach Norden passt zum Wandel des Bedrohungsszenarios. In der Antike sah man das Reitervolk der Skythen, das unmittelbar nördlich des Kaukasus angesiedelt war, als Hauptgefahr, weshalb Gog und Magog dort verortet wurden. Dann wanderten die Ungeheuer weiter in Richtung Nordmeer. Die veränderte Lokalisierung wurde auch dadurch erleichtert, dass man das Kaspische Meer als mit dem Nordmeer verbunden, also als derselben Region zugehörig ansah.

Menschenfressende

Ungeheuer Die Monster auf den Karten riefen große Ängste hervor, aber die Hilfe des Retters war stets gewiss. Es geht also um die Frage, welcher Feind jeweils abzuwehren ist. Nach der Bedrohung durch Skythen, Goten, Hunnen und Alaren werden im 13. Jahrhundert schließlich die Mongolen zum Hauptfeind sowohl der christlichen wie der arabischen Welt. Indem jetzt die Mongolen mit Gog und Magog identifiziert werden, erhalten sie ihren Platz in der christlichen Heilsgeschichte. Sie haben jetzt Vorfahren, ihr Platz in der Völkertafel steht fest, auch kann jetzt die Frage beantwortet werden, warum sie sich so lange verborgen gehalten hatten. Sie waren gefangen und sind aus ihrem Verlies ausgebrochen. Selbst nach dem Siegeszug maßstabsgerechter Karten und ihrer praktischen Nutzung zu Beginn der Neuzeit hielten sich Gog und Magog wegen ihrer biblischen Autorität noch eine ganze Weile am Rand der Karten. Aber ihr Ende war besiegelt. Unter den Ersten, die die Geschichte der von Alexander eingeschlossenen Völker anzweifelte, war der große venezianische Kartograf Fra Maoro. Auf seiner Weltkarte aus dem 15. Jahrhundert vermerkt der Mönch, dass es einen Volksglauben gebe, der Gog und Magog mit eingeschlossenen Völkern jenseits des Kaukasus identifiziere. 'Aber ich glaube das nicht.'

Gog und Magog auf den Mappae riefen

Ängste hervor - aber das gute Ende war stets gewiss. Durch die

Benennung des unbekannten Schreckens mit den Namen der vertrauten

Schreckensmänner war die Gefahr eingemeindet, in den christlichen

Heilsplan aufgenommen. Von diesem Manöver zehrt die Ideologie der

Feinderklärung bis in unsere Tage." "Die Ebstorfer Weltkarte, um 1300 entstanden, ist ein beeindruckendes Zeugnis christlicher Weltsicht - Paradies und Ungeheuer inklusive" |

=>

Ebstorfer Weltkarte

3: Forchheim

/ 'Francia orientalis'

=> Die Ebstorfer Weltkarte, Spiegel des mittelalterlichen Weltbildes [=> Uni Lüneburg] => Weiter zu einer Bildergalerie (1) Neue Digitalisierung (nach Hartmut Kugler: 4,6 M Hier ist Osten oben! Der

Osten vom Indus bis zum Weltmeer (Ausschnitt)

Das Herzstück im Zentrum

der Ebstorfer Weltkarte:

Von Alexander eingesperrt wurden die

Völker

Die Ebstorfer Weltkarte der Euphania

Die Ebstorfer Weltkarte der Euphania

=>

Zum 'MONSTER'-Artikel im originalen

Layout

=>

Link zu einem Webalbum unter PICASA [Dieter Schmudlach] => Hintergrundinformationen zur Karte [Projekt der Universität Lüneburg] [Zurück zur Übersicht im Landschaftsmuseum] [Zurück zu den Museen: Übersicht] |

|

|

![]() nach oben [home]

=> www.kulmbach.de Foto

2 - 5, 7: D. Sch.

Dieter

Schmudlach (D. Sch.): 22.01./21.09.2012

nach oben [home]

=> www.kulmbach.de Foto

2 - 5, 7: D. Sch.

Dieter

Schmudlach (D. Sch.): 22.01./21.09.2012