Prunkvoll ausgestattete Fürstengräber

Über der

Kriegerelite hebt sich in den Fürstengräbern Mitteldeutschlands

zumindest regional eine weitere herrschaftliche Elite ab. Diese

zeichnet sich neben Waffenbeigaben durch allerlei römischen Prunk,

seien es Möbel, Edelmetallgefäße o. a. aus. Ein zusätzliches

entscheidendes Merkmal dieser elitären Gruppe ist Reitzubehör in

Form von Sporen, die ansonsten in den Kriegergräbern fehlen. Erst

gegen Ende des 5. Jahrhunderts werden Sporenfunde zahlreicher.

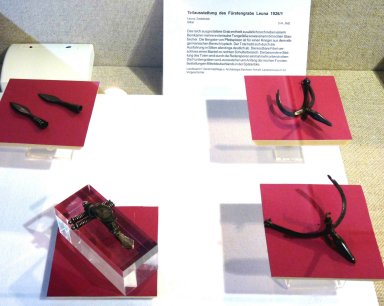

Abb. 2/3

Abb. 2/3

Teil der Ausstattung aus dem Fürstengrab

von Leuna 1926/1

Das reich ausgestattete Grab enthielt zusätzlich noch neben

einem Beinkamm mehrere römische Tongefäße sowie einen römischen

Glasbecher. Die Beigabe von Pfeilspitzen ist für einen

Krieger aus dem elbgermanischen Bereich typisch. Der Tote hebt

sich durch die Ausführung in Silber allerdings deutlich ab Die

kostbare Fibel verschloss einen Mantel im rechten Schulterbereich.

Die besondere Stellung des Toten wird durch die Reitersporen

einmal mehr unterstrichen. Die Fürstengräber von Leuna

stehen am Anfang der reichen Fürstenbestattungen Mitteldeutschlands

in der Spätantike.

[Landesamt für Denkmalpflege und

Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für

Vorgeschichte]

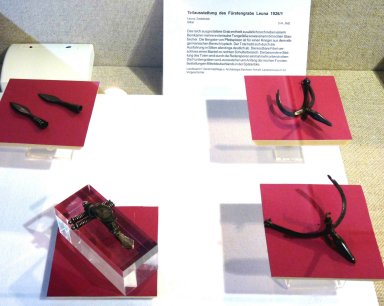

Teile der Ausstattung des Fürstengrabes

von Leuna, Saalekreis, 1917/2

Dieses Fürstengrab enthielt zusätzlich noch einen goldenen

Fingerring, einen Kamm, mehrere römische Tongefäße sowie eine

Silberschale, eine Bronzekelle mit Sieb sowie Teile einer

Glasschale. Die Münze des Kaisers Tetricus (gallisches

Sonderreich) datiert das Grab an das Ende des 3./Anfang des 4.

Jahrhunderts.

[Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie

Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte]

Das Grab von Wolfsheim (Rheinhessen):

1. Hälfte 5. Jhdt.

Die bereits im 19. Jhdt. beim Pflügen entdeckten Funde belegen, dass

es sich bei dem Grab um einen der bedeutendsten und reichsten

Grabfunde Mitteleuropas handelt. Der massiv goldene Armring

kennzeichnet den Bestatteten als ranghohe germanische

Führungsperson. Die goldene Fibel diente dem Verschluss eines

Mantels nach römischem Vorbild. Auch der Halsring ist als römische

Militärinsignie zu werten. Der Anhänger, vermutlich am Halsring

getragen, ist ein Altstück. Er trägt auf der Rückseite in Persisch

eingraviert den Namen des Gründers der Sasanidendynastie.

Möglicherweise brachte der Bestattete das Schmuckstück aus

Persien mit, als er dort in Diensten der römischen Armee an einer

Auseinandersetzung gegen die Sasaniden teilgenommen hatte.

– Für die Herstellung des Goldschmuckes waren umgerechnet

ca. 100 Solidi (Goldmünzen) von Nöten. Zusätzlich enthielt das

Grab einen 364/7 geprägten Goldsolidus.

Abb. 7

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 8

Goldene Fibel als

Mantelverschluss

Der mit Almandineinlagen verzierte

Anhänger

stammt aus Persien und ist etwa 100 Jahre älter

als die übrigen Beigaben. Auf der Rückseite ist

in der Pahlevi-Schrift „Ardaschir“ eingraviert.

Prächtige Gürtel auch für einen Fürsten

Kerbschnittverzierte

Gürtelbeschläge, zumeist aus Bronze, sind typische Bestandteile

der spätrömischen Militärtracht. Die punzverzierten

Schnallen und sonstige Beschläge waren auf breiten Ledergürteln

aufgenietet. Derartige Gürtel trugen römische Legionäre. An

diesen oft reich verzierten Gürteln (cingulum) hingen die Schwerter,

Dolche und oftmals eine lederne Tasche, die Kleinutensilien wie

Toilettebestecke und Feuersteine enthielt. Die Gürtel

waren so charakteristisch, dass sie den Soldaten kennzeichneten,

auch wenn er keine Rüstung trug. Zahlreiche Bestandteile dieser

Militärgürtel sind auch weit jenseits der römischen Grenze in

germanischen Siedlungen und Gräbern zu finden. Sie weisen

darauf hin, dass ihre Besitzer ursprünglich dem römischen Heer

als Söldner in den Auxiliartruppen dienten. Nach ihrer

Dienstzeit nahmen sie die Rangabzeichen in ihre Heimat mit. Im

Inneren Germaniens waren diese Gürtel so sehr begehrt, dass sie

sogar nachgemacht wurden.

Trinkfreudige Germanen (?)

Abb. 10

Abb. 10

Trinkhorn (Nachbildung)

Mannheim-Feudenheim Grab 2 Eisen und Holz - 1. Jhdt.

In der frühen Kaiserzeit finden sich des öfteren Beschläge von

Trinkhörnern in den Gräbern. Das eigentliche Gefäß, meist

aus Horn oder Holz gefertigt, hat in der Regel nicht überdauert.

Tacitus zu Folge waren die Germanen trunksüchtig, doch sind

Funde von Trinkhörner bislang in germanischen Gräbern

vergleichsweise weniger häufig als Waffen. Hingegen wurden in

einer einzigen römischen Villa am Vesuv mehr silberne Trinkgefäße

gefunden als im gesamten germanischen Gebiet.

[Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim]

=>

Die

Grabausstattung des Germanenfürsten von Gommern

=>

Bilder von der Sonderausstellung:

Handwerker - Krieger -Stammesfürsten" im

Fränkische Schweiz-Museum Tüchersfeld

in einem PICASA-Webalbum

=>

[Zurück zur Übersicht]

=> [zurück

zum Reisberg -1-]

=>

[Zurück zur

Völkerwanderungszeit]

![]() nach oben [home]

Alle Fotos : D. Sch Dieter Schmudlach

(D. Sch.):

8.06.2010/18.09.2010

nach oben [home]

Alle Fotos : D. Sch Dieter Schmudlach

(D. Sch.):

8.06.2010/18.09.2010