|

Die Bildsteine von

Gaustadt - |

=>

zurück zu den

Bildsteinen [J.

Haberstroh] => zu den Anmerkungen | |

|

Die Bamberger Götzen - 2 - [Cornelia Lohwasser,

Götzen, Becher, Zehnerla: Flussfunde aus Regnitz und Main. In:

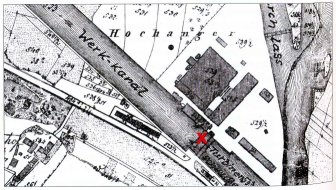

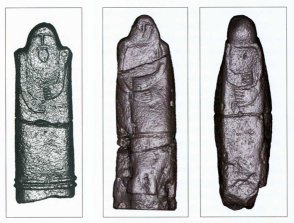

Regina Hanemann (Hrsg.), Im Fluss der Geschichte. Figur l ist in der Mitte gebrochen, 1,44 m hoch und der Form nach eine platt gedrückte Walze. Ein bärtiges Gesicht und die Arme mit übereinander gelegten Händen sind als flaches Relief eingearbeitet, die Fingerspitzen bilden eine senkrechte Reihe. In der Fußgegend verlaufen zwei dicke Wülste. Auf der Rückseite ist ein Oval eingraviert, welches vier horizontale Strichbündel zu je drei Strichen enthält. Figur 2 misst 1,48 m und ist quer in drei Teile zerbrochen. Der Stein ist nur im oberen Teil eine platt gedrückte Walze, ab der Mitte bis unten auf der Rückseite geradezu ausgehöhlt. Der Stein hatte im unteren Bereich einen „Stich", ein Bruch in diesem Bereich war also schon „vorprogrammiert". In „Kniehöhe" verläuft ein flacher Wulst, auf dem Rücken findet sich wieder ein Oval mit zehn horizontalen Linien. Figur 3 ist eher walzen- oder „bienenkorb"-förmig, vorne platt und 1,08 m hoch. Ein Gesicht ist kaum erkennbar, Arme und Hände sind als flaches Relief ausgebildet, die Hände übereinander gehalten, die rechte Hand hat vier Finger. Die Figur zieht nach unten ein, um die Leibesmitte verläuft eine schwache Kehle. Von allen drei Götzen wurde zum Zweck ihrer Reproduktion für die Prähistorische Staatssammlung ein digitales Aufmaß erstellt 22 (Abb. 2), durch welches Formen und Binnenstrukturen sehr deutlich zu erkennen sind. Seitdem die Götzen ans Tageslicht kamen, sind sie Gegenstand kontroverser Diskussionen und, was Identität, Herkunft und Alter betrifft, schwer einzuordnen. Viele Heimatforscher, Historiker und Archäologen haben sich eingehend mit den Figuren befasst. Genannt werden müssen in erster Linie Johann Joseph Morper, Hans Jakob und Hermann Födisch. 23

[Wie kamen die Götzen in den Fluss?] In Bamberg und Umgebung soll es einst weitere solche Steinmänner gegeben haben. 25 Neben den noch existierenden drei aus Bamberg/Gaustadt und einem aus Ebrach können mehrere verschollene angeführt werden. Auf „alten Karten" verzeichnet wären drei Figuren aus Prölsdorf im Steigerwald, drei im Wald bei Zentbechhofen und drei in Lichteneiche am Ausgang zur Bamberger Straße. Auch aus Würzburg ist ein derartiger Flussfund bekannt. Bei Ausschachtungen für einen Brückenpfeiler im Main stieß man um 1480 auf drei Steinbilder mit „heidnischem Charakter". Sie wurden in der Nähe des Domstiftes öffentlich aufgestellt und sind heute verschollen. 26 Werden die noch vorhandenen vier und die verschwundenen zwölf zusammengezählt, macht das insgesamt 16 Exemplare.

[Was stellen die Götzen dar? Wie alt

sind sie?] Allgemein werden die Götzen inzwischen für frühmittelalterliche heidnische oder christliche Kultbilder gehalten, wobei die Meinungen zwischen iroschottischer, germanischer, slawischer, 29 hunnischer und sogar gotischer Herkunft schwanken. In jüngster Zeit wird die Meinung vertreten, die Skulpturen hätten einen christlichen Hintergrund. 30 Sie seien steinerne Bilder von Glaubensboten des 9. und 10. Jahrhunderts im Laufe der Christianisierung nahe der Regnitz an einem germanischen Quellheiligtum aufgestellt, um dort das heidnische Gedankengut zu tilgen und das Gelände gleichsam einer Katharsis zu unterziehen. So soll allgemein mit germanischen Quellheiligtümern verfahren worden sein. Zur Bekräftigung wird dazu auf den kleinen Ebracher Götzen Bezug genommen, der aus dem Ebracher Forst vom so genannten „Dreimännerbrunnen" stammen soll. Dabei kommt der Ebracher Götze gar nicht von dort, sondern von einem Grundstück am Rand von Ebrach. 31 Und somit war er auch nicht einer von dreien, wie durch die Bezeichnung „Dreimännerbrunnen" des vermeintlichen Fundorts suggeriert wird; der Ort heißt richtig ‚Der drei Herren Brunnen’ und bezeichnet offenbar drei Besitzer.

[Statuen mit Bechern oder anderen

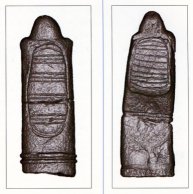

Gefäßen] Gefäße, seien sie kelch- oder hornförmig, drücken sehr wahrscheinlich eine religiöse Idee aus. 33 Etwas weit hergeholt scheint eine Deutung als Symbol der Trauer im Sinne einer Tränenvase 34 oder einer Totenurne 35. Vielleicht enthält das Gefäß aber auch die Trankbeigabe bei der Beerdigung, also den Trank im Jenseits.36 Dazu müssen stets auch stilistische Parallelen zu Gebrauchsgefäßen, etwa Milchkannen der autochthonen Bevölkerung, in Betracht gezogen werden. 37 Dem Gefäß als Universalbehälter kommt eine vielfältige Symbolik zu. 38 Im Christentum steht der Kelch als Symbol für die Erlösung, er enthält das Blut Christi, welches Unsterblichkeit bedeutet. Daneben verbindet er die, die zusammen aus ihm trinken. Auch in vielen vor- und frühgeschichtlichen Kulturen erscheint die Kelchsymbolik als Sinnbild für das Leben. Im Kelch ist das Wasser des Lebens enthalten, er ist der fons vitae. Er ist als Behälter ein weibliches Prinzip, in Form und Gestalt oft ein männliches. Er kann sinnbildlich stehen für die Gebärmutter oder auch für den Kopf, also Leben und Stärke beinhalten, aber auch Unheil und Tod (Pandora, Geist im Glas) bedeuten. In ihm kann Wandlung und Wiedergeburt stattfinden. Und obendrein heißen auch die Adern, in denen das Blut als der „Lebenssaft" kreist, „Gefäße". 39 [Unterschiedliche Gesichter] Ist die Armhaltung auch das zentrale Merkmal der Becherstatuen, so sind doch auch die Gesichter sehr charakteristisch. Signifikant sind bei den männlichen Figuren vor allem der Spitzbart, dazu oft ein an den Seiten herunterhängender Oberlippenbart. Diese Barttracht ist vor allen Dingen in Südosteuropa und im Osten schlechthin geläufig. Oberlippenbart, Nase und Augenbrauen, also die erhabenen Teile des Gesichtes, sind bei vielen Becherstatuen zusammenhängend aus dem Stein herausgearbeitet, so auch bei Figur l (siehe Abb. 2). An Figur 2 fehlt der Bart völlig, nur die Nase ist stark herausgearbeitet und hängt wieder mit den kurzen, aber breiten Augenbrauen zusammen, der Mund ist eine kleine ovale Höhle. 40 Die Augen sind bei den drei Figuren aus Bamberg im Stein nicht erkennbar, vielleicht waren sie ebenfalls aufgemalt. Als eingetiefte Rillen sind die Gewandsäume an Figur 2 und Figur 3 gearbeitet, dazu die ovalen „Schilde" auf dem Rücken der Figuren l und 2 (Abb. 4). Arme und Hände sind wiederum erhaben, aber sehr flach herausgearbeitet. Umrisse und Binnenstrukturen der Figuren sind rudimentär gestaltet, was kennzeichnend für die Becherstatuen ist. Insgesamt wirken die Figuren spärlich bearbeitet. [Gedächtnisbilder von Toten? Balbals oder Stein-Babas] Becherstatuen kommen im gesamten eurasischen Bereich vor. Ein Verbreitungsschwerpunkt liegt in Südrussland; sie streuen locker in den Westen nach Ost- und Westpreußen über Polen und Ungarn bis zum Schwarzen Meer. Es gibt Belege bis in die Mongolei und nach Ostturkestan (was etwa dem Territorium des osttürkischen Kaganats zur Zeit seiner größten Ausbreitung in der Mitte des 8. Jahrhunderts entspricht). Im Gebiet ihres hauptsächlichen Vorkommens werden sie als Baby, Balbals oder Stein-Babas bezeichnet. 41 Es gibt sie sowohl männlich als auch weiblich, manchmal sogar mit langen Zöpfen am Rücken. Sie sind Gedächtnisbilder von Toten oder Darstellungen von hervorragenden Menschen. Götterfiguren sind sie nicht, denn diese wurden wahrscheinlich während der Christianisierung zerschlagen. 42 Die Bilder Verstorbener aber erregten keinen Anstoß und wurden deshalb nicht zerstört, auch nicht in islamischen russischen Gegenden. Babas stehen auf Kurganen in Südrussland und Turkestan, dazu auch in der Nähe von Grabmälern 43 und sogar an Straßen. 44 [Fremde Kulturformen - Zur Datierung] Wie gerät nun eine derart fremde östliche Kulturform nach Oberfranken? Vielleicht über Reiternomaden aus dem osteuropäischen Raum, die ihrerseits kulturell aus dem zentralasiatischen Raum gespeist werden. 45 Diese Reiternomaden vom Stamm der Hunnen waren sicher keine versprengten Haufen von einem halbem Dutzend Männer. Sie hatten ihre Frauen, Kinder, Schamanen und Handwerker im Rücken und waren vielleicht zu Hunderten unterwegs. 46 Möglicherweise hielten die Hunnen sich lange genug hier auf, um sich kulturell zu verewigen. Ob sie von den Einheimischen gelitten waren oder ob ihre Figuren gleich nach ihrem Abzug umgestürzt wurden, kann keiner sagen. Möglicherweise war Oberfranken einer der westlichsten Punkte ihrer Reise. Immerhin verwendeten sie hier Zeit und Mühe, ihre Kulte auszuführen. Nach Einschätzung eines Bamberger Steinbildhauers 47 brauchte der Handwerker, der die Götzen anfertigte, pro Figur etwa eine Woche. Er verwendete Werkzeuge, die zur Bearbeitung des Keupersandsteins [eigentlich] nicht geeignet waren. Die Frage der Datierung steht mit der Identifizierung der Gestalten in engem Zusammenhang. Allen genannten Deutungen gemein ist ein Zeitraum nach 400 bis zum Hochmittelalter. Eine hunnisch-awarisch-slawische Herkunft läge eher im 6. bis 8. Jahrhundert, 48 eine christliche in der Karolingerzeit, eine ungarnzeitliche schließlich im 10. Jahrhundert. Immerhin existiert ein naturwissenschaftliches Indiz, welches einen terminus ante quem vorgibt: Die Bamberger Götzen lagen unter der so genannten Staffelbacher Terrasse, die zwischen 1350 und 1750 entstand. 49 " [Leseprobe aus: Cornelia Lohwasser, Götzen, Becher, Zehnerla: Flussfunde aus Regnitz und Main. In: Regina Hanemann (Hrsg.), Im Fluss der Geschichte. Bambergs Lebensader Regnitz, Bamberg 2009, 182-190 ); für 22 € erhältlich beim Tourismus und Kongress Service der Stadt Bamberg - Zwischenüberschriften: D. Sch.] |

Ebracher Götze, (3D-Scan, erstellt von der Professur für

Bamberger Götzen Figuren 1 und 2, Rückenansicht

Originale der 'Bamberger Götzen'

im Historischen Museum

=>

zurück zu den

Bildsteinen |

![]() nach

oben

[home]

Abb. 5: D. Sch. Dieter Schmudlach

(D. Sch.): 14.03.2012/26.03.2012

nach

oben

[home]

Abb. 5: D. Sch. Dieter Schmudlach

(D. Sch.): 14.03.2012/26.03.2012